Siamo liberi di fare quello che vogliamo o siamo, piuttosto, vittime di un inesorabile destino?

- Siamo liberi! (Almeno questo sostiene la maggioranza degli studenti)

Ne siamo certi? Consideriamo che per “destino” possiamo intendere non solo un “fato” impersonale e imperscrutabile, ma anche, semplicemente, l’insieme delle condizioni genetiche e ambientali che ci determinano. Ad esempio, per chi è nato molto povero, soprattutto nei tempi antichi (ma ancor oggi in certi Paesi del Terzo mondo), il “destino” sembra segnato: per quante potenziali capacità costui abbia, appare “destinato” a non emergere, a non svilupparle quanto sarebbe teoricamente possibile…

- Forse bisogna distinguere il destino imperscrutabile dal nostro corredo genetico, che, se non determina quello che saremo, tuttavia ci predispone ad essere in un certo modo piuttosto che in un altro (Jari).

Ottima osservazione. il filosofo del Novecento Walter Benjamin ha scritto un saggio sul tema Destino e carattere, discutendo appunto del rapporto tra il destino che ci conduce e il carattere che si eredita e ci si forma (frutto in parte dei geni, in parte dell’educazione). Ma anche Eraclito, il filosofo presocratico di Efeso che abbiamo incontrato lo scorso anno, in un celebre frammento, dichiara: “Ethos anthròpo dàimon” (fr. 119 DK), cioè “il [proprio] carattere è il destino per l’uomo”.

Ma è proprio così? Oggi, nell’evo moderno, nei Paesi occidentali, si pensa questo? Tradizionalmente si riteneva, nel mondo antico, che ciascuno fosse stato dotato dalla natura da una certa “virtù” (p.e. la capacità di suonare uno strumento o il coraggio ecc.) che lo “abilitava” a svolgere una certa funzione sociale (il “dovere” secondo gli stoici), come un organo di un organismo più complesso (la pòlis o il cosmo); nel mondo cristiano, sulla base di alcuni passi di San Paolo (particolarmente cari ai protestanti), si riteneva e ancora si ritiene che ciascuno sia “chiamato” da Dio (vocazione) a fare qualcosa (anche se si ammette che sta a ciascuno se dire sì o no alla propria “chiamata”, celebre p.e. il “sì” che pronunciò la vergine Maria quando l’angelo Gabriele le predisse che sarebbe rimasta incinta del Messia…).

- Oggi si tende a pensare che ciascuno possa fare di se stesso quello che vuole, secondo il modello angloamericano del c.d. self made man.

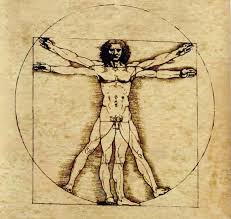

Ma qual è l’origine di questo modello? Si tratta dell’intuizione propria del nostro Rinascimento secondo la quale

homo faber fortunae suae

ossia l’uomo è [il solo e unico] artefice del proprio destino.

Cfr. U1, cap. 2, § 1, pp. 11-14.

- C’è differenza con la concezione cristiana del libero arbitrio?

Direi proprio di sì. Non bisogna dimenticare che, come abbiamo visto alla fine dello scorso a.s., il cristianesimo sorge e si afferma, p.e. in Agostino, ma non solo, quando chi fa filosofia avverte la propria incapacità di conseguire la felicità (beatitudine) con le proprie sole forze. Questo senso di inadeguatezza, reinterpretato come frutto del peccato originale, porta a sperare o a credere che Dio ci possa donare con un atto di grazia quel bene che noi non riusciamo a procurarci (atto d’amore da parte di Dio, culminante nel sacrificio sulla croce del Suo unico Figlio, per espiare i nostri peccati). È vero che i cristiani, soprattutto i cattolici, credono che siamo liberi di cooperare o meno con la grazia divina: tuttavia essa resta sempre necessaria per la salvezza. Credere che sia sufficiente “comportarsi bene” (essere virtuosi) per “andare in paradiso” è eresia (si tratta di “pelagianesimo”). Non a caso alcuni filosofi rinascimentali furono accusati di una sorta di cripto-pelagianesimo (di un pelagianesimo nascosto). Ma la verità è che nel Rinascimento si era conseguita una maggiore fiducia nelle capacità umane di autodeterminazione, il che spiega l’interesse che i dotti di quest’epoca nutrivano per le antiche filosofie “pagane” (che, parimenti, suggerivano come la felicità fosse alla nostra portata, solo che assumessimo l’atteggiamento corretto).

Ciò si mostra in modo paradigmatico nella celeberrima Oratio de hominis dignitate di Pico della Mirandola, vero e proprio manifesto dell’umanesimo rinascimentale, che abbiamo letto e commentato in aula.

Ciò si mostra in modo paradigmatico nella celeberrima Oratio de hominis dignitate di Pico della Mirandola, vero e proprio manifesto dell’umanesimo rinascimentale, che abbiamo letto e commentato in aula.

Cfr. U1, P, pp. 58-60; S, cap. 9, doc 1, p. 284.

In Pico è sicuramente di matrice platonica la dottrina secondo la quale Dio avrebbe creato il mondo sulla base di archetipi (idee platoniche), conferendo a ciascuna creatura una specifica natura sulla base di questi modelli. A tale idea Pico aggiunge tuttavia la caratteristica intuizione che l’uomo sia di natura indefinita e possa, pertanto, scegliere liberamente che cosa essere.

In effetti, la dottrina del libero arbitrio (ignota ai Greci per i quali, ad es. per Socrate, non possiamo non fare ciò che, di volta in volta, ci appare bene) viene sviluppata soprattutto dalla filosofia cristiana antica e medievale, a partire dall’ipotesi che l’uomo, a causa della corruzione che gli deriva dal peccato originale, sebbene sappia ciò che è bene, tende a volere e fare il male. Tuttavia, in Pico, il libero arbitrio diventa “onnipotente”, nel senso che, come già sosteneva l’ “eretico” Pelagio, combattuto da Agostino, noi potremmo divenire ciò che vogliamo (santi o “bruti”) quasi senza l’aiuto della grazia divina (ma – attenzione – a condizione che – come sapevano perfettamente i Greci che elaborarono la nozione di “virtù” – ci esercitiamo duramente a divenire quello che desideriamo, soprattutto se si tratta di ascendere al divino).

In generale il rinascimento è contraddistinto da una caratteristica esaltazione dell’Uomo, che fonde e trascende insieme le sue radici cristiane e pagane. Se secondo la concezione ebraico-cristiana (cfr. il Genesi biblico) l’uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio (dunque è infinitamente superiore agli altri animali, a differenza di quanto credevano i Greci), secondo la concezione classica greca (soprattutto orfica e neoplatonica) l’anima dell’uomo è una scintilla divina, ossia l’uomo non è che Dio (il Principio) dimentico di se stesso (dottrina inaccettabile per ebraismo e cristianesimo ortodossi, per i quali l’uomo, in quanto creatura, è infinitamente inferiore a Dio). Pico riprende dal cristianesimo l’idea della superiorità dell’uomo sui “bruti” e dal paganesimo l’idea dell’identità “inconscia” di Uomo e Dio, tratteggiando così, influenzato in ciò anche dalla qabbalah ebraica e dal Corpus hermeticum, la figura dell’Uomo come “magnum miraculum“.

In questa luce è difficile continuare a parlare di un Rinascimento “terrestre” e “mondano” da contrapporre a un Medioevo “celeste” e “religioso”. Certamente, l’uomo del Rinascimento può essere, se vuole, anche un gaudente (recuperando la tradizione p.e. epicurea. cfr. Lorenzo Valla e poi Pierre Gassendi), dedito alla ricerca del denaro o del potere (cfr. Machiavelli), ma può essere anche un mistico che cerca di fondersi con Dio (ancora più pienamente di quanto fosse possibile concepire all’uomo medioevale). In generale nella prospettiva del Rinascimento l’Uomo acquista una caratteristica “libertà di movimento” sconosciuta alla “rigida” antropologia medioevale (secondo la quale l’Uomo è collocato “fissamente” al di sopra degli animali e al di sotto degli angeli).