Archivi categoria: biologia

Ricapitolazione fenomenologica

Dall’autopoiesi alla coscienza?

L’idea di Evan Thompson in Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind. Harvard University Press, 2010, è che l’explanatory gap (con cui egli identifica lo hard problem di Chalmers), cioè il problema di capire perché siamo coscienti, cioè perché gli stessi meccanismi cerebrali correlati alla nostra esperienza soggettiva non potrebbero funzionare altrettanto bene senza che noi fossimo consci, possa venire “ridotto” se non risolto sulla base dell’analogia tra il modo di funzionare autopoietico del vivente e quello della coscienza.

(In un certo senso, su tutt’altre basi – evoluzionistiche – , sembra anche l’intuizione che presiede al volume di Simona Ginsburg ed Eva Jablonka. The Evolution of the Sensitive Soul. Learning and the Origins of Consciousness, MIT Press, Massachusetts, 2019, in cui i marcatori dell’origine della vita sono visti come “analoghi” ai marcatori dell’origine della coscienza).

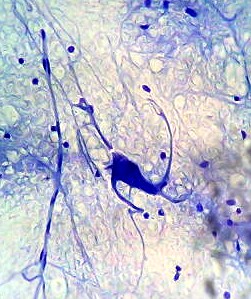

Per comprendere in che senso Thompson intenda quest’analogia (tra forma della vita e forma della coscienza) bisogna ricordare il significato di “autopoiesi” (definito originariamente nel testo di Francisco Varela e Humberto Maturana Autopoiesis: the organization of the living (1972) ampliato e integrato con uno scritto precedente sulla cognizione in Autopoiesis and Cognition, Dordrecht, Netherlands, Reidel, 1980): un essere vivente sarebbe fondamentalmente una macchina in grado di rigenerare continuamente se stessa. In particolare esso sarebbe contraddistinto dal fatto di auto-organizzarsi, cioè di produrre i componenti che, interagendo tra loro, producono se stessi e l’intero di cui sono parte.

Si tratta di un interessante approccio antiriduzionistico (perché nel vivente opererebbe una downward causation dall’intero alle parti, tale per cui l’intero è “maggiore della somma delle parti”, in senso olistico), ma dichiaratamente deterministico e meccanicistico (non si ritiene che operino “cause finali”, “campi morfogenetici”, “forze occulte”, “anime” o comunque entità non materiali come nel vitalismo).

L’aspetto che mi aveva interessato era il fatto che anche il “confine” dell’organismo risulta determinato dall’organismo stesso e, a sua volta, determina lo sviluppo del medesimo, come nel caso paradigmatico della cellula. Secondo gli autori la “macchina autopoietica”, a differenza di un computer, non riceve in input informazioni, le elabora e restituisce in output informazioni, ma tende solo a riprodurre se stessa: gli “input” sono soltanto “perturbazioni”, non diversamente da quelle che potrebbero venire dall’interno della macchina, a cui la macchina vivente reagisce rimaneggiando se stessa per mantenere la propria auto-organizzazione. Questo processo sarebbe anche una forma di cognizione (noi diremmo apprendimento o adattamento). Inoltre, non solo i confini sono stabiliti dallo stesso vivente mentre vive, ma in un certo senso anche l’ambiente (la nicchia ecologica) nel suo complesso è co-determinato dall’organismo. Ciascuno ha l’universo che si merita, potremmo dire (noi percepiamo certe frequenze luminose e lo spazio in un certo modo, un’ameba vive in un ambiente del tutto diverso; inoltre ogni organismo, insieme con gli altri conspecifici e non, non è solo condizionato dall’ambiente ma contribuisce a definirlo).

Come si chiarisce meglio nel libro scritto da Thompson con Francisco Varela ed Eleanor Rosch, The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience, MIT Press, 1991 (in cui sparisce misteriosamente il concetto di autopoiesi, a favore di una semplice, ma sinonimica “self-organization” – l’autopoiesi riappare comunque in Mind in Life) l’interazione tra organismo e ambiente ha carattere “enactive“. L’azione è influenzata dalla percezione e questa dall’azione in un circolo di feedback continui in cui non passerebbero informazioni in senso informatico, ma si svolgerebbe un processo che è cognitivo e “adattativo” insieme (e in cui anche l’ambiente viene in un certo senso configurato). Anche se con linguaggio diverso non si tratta di un approccio molto diverso, secondo me, di quelli di Seth e Hoffman: la “mente” funzionerebbe proiettando sul “mondo” le proprie ipotesi o aspettative “bayesiane” e correggerebbe via via il tiro in base al feedback che riceve (secondo me il paradigma è il modo in cui un bambino piccolo impara a stringere gli oggetti per prova e errore senza che nessun “gene” abbia predeterminato l’esatta modalità operativa per avere successo).

Ciò che mi aveva colpito è quest’idea di coevoluzione o codeterminazione tra organismo, dai confini sfumati, e universo. Ci vedevo una forma embrionale di “uno-tutto”. È come se l’organismo fosse l’universo stesso che assume una determinata configurazione, senza confini netti tra la parte e il tutto.

A questo punto, però, sempre dal mio punto di vista, diventava urgente capire la differenza tra “vita” (così o altrimenti concepita) e “coscienza”. Mind in Life sembrava, al riguardo, molto promettente.

Thompson, che è filosofo, sviluppa innanzitutto un’interessante discussione sui limiti epistemologici delle scienze cognitive, mettendo in luce la funzione trascendentale (termine mio, ma per chiarire) della coscienza (e, quindi, il “bisogno” epistemologico di filosofia e specialmente della fenomenologia di Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty ecc.). Lo scienziato cognitivo spesso non mette a tema il fatto che, quando tratta della coscienza, mette in gioco la sua stessa coscienza, senza averne accuratamente analizzato i tratti fenomenologici (si può arrivare così, noto io, a dimostrare che la coscienza, in quanto si sarebbe evoluta solo per favorire la fitness, non è affatto attendibile cognitivamente, senza accorgersi che, in questo modo, si taglia il ramo su cui lo stesso neuroscienziato, in quanto il suo sapere deriva dalla sua coscienza, è seduto!). La coscienza non è solo un oggetto di indagine, ma anche lo strumento mediante cui l’indagine è condotta. Essa (la coscienza soggettiva del ricercatore) opera occultamente come termine di paragone anche in quegli approcci che si dichiarano “oggettivistici” e cercano di limitarsi ai “dati” ricavati p.e. dalla scansione del cervello e dai reports (che sono a loro volta interpretazioni soggettive!) dei soggetti su cui si effettuano gli esperimenti.

Purtroppo, quando Thompson passa a trattare della coscienza, introducendo la sua “neurofenomenologia” (ispirata a Varela, nel frattempo deceduto per complicanze legate a problemi al fegato), cioè un forma di fenomenologia naturalizzata, in cui l’autoanalisi fenomenologica illumina i dati sperimentali e viceversa, fa interessantissime osservazioni ecc., ma, secondo me, non riesce in alcun modo a ridurre l’explanatory gap.

La vaga analogia tra il funzionamento “olistico” della coscienza (che, a sua volta, come anche il cervello, non dovrebbe essere vista come un elaboratore di informazioni, ma come un sistema che si auto-organizza omeostaticamente ecc.) e quella della cellula non ci aiuta a capire come si passi da questa a quella.

Thompson si limita a scagliarsi contro il dualismo cartesiano, operante anche in Chalmers, nei “rappresentazionalisti” come Jerry Fodor, in Jaegwon Kim ecc. Se si “riduce” la natura, anche biologica, in senso deterministico-meccanicistico-fisicalistico ecc. non si riuscirà mai a derivarne la coscienza. Se, invece, si intendono i fenomeni biologici come irriducibili a quelli fisici, cioè come dotati di una capacità di auto-organizzazione (è interessante che Thompson riconosca a Kant il merito, nella Critica del Giudizio, di avere introdotto per la prima volta la nozione di “causalità circolare” per interpretare il vivente e, nel suo ultimo libro, andando ben oltre Maturana e Varela, “sdogana” anche la nozione di “causalità finale” anche se sganciata da ogni idea di “progetto” trascendente, come “purposiveness” intrinseca all’organizzazione autopoietica), il gap con i fenomeni soggettivi, caratteristicamente “intenzionali”, della coscienza si ridurrebbe.

Questa strategia sembra promettente, ma, secondo me, è assai problematica. Proprio l’analogia tra i due tipi di fenomeni (vita e coscienza) mantiene in essere il quesito: se la vita è così “potente” come processo capace di auto-organizzazione anche quando è inconscia, perché a un certo punto si è evoluta la coscienza?

Tra l’altro è curioso che Thompson & co. “attaccano” anche la teoria dell’evoluzione per selezione naturale. Però, per così dire, anche se certi loro argomenti sono convincenti, la attaccano da “sinistra” (mentre chi scrive, più sensibile alle sirene dell’intelligent design o, meglio, di una certa lettura del principio antropico, tende ad attaccarla da “destra”). Cioè, l’idea è che gli organismi evolvano spontaneamente (si rasenta anche il lamarckismo, esaltando la possibilità della trasmissione epigenetica o “culturale” dei caratteri acquisiti) e che la selezione naturale si limiti a eliminare i casi disperati. Non si registrerebbe una tendenza a ottimizzare la fitness, ma solo a conservare in essere organismi minimamente o sufficientemente adattati. La tesi di fondo è che l’autopoiesi e non l’evoluzione caratterizzerebbe la vita. L’evoluzione sarebbe un fenomeno “storico” non strutturale (è all’incirca la tesi di Piantelli e Fodor nel libro Gli errori di Darwin). La selezione, per operare, presuppone la vita, non la crea.

A pensarci, questo genere di critiche, secondo me, non portano lontano. Invece di spiegare la vita e l’intelligenza (o la coscienza) allontano la spiegazione, conferendo un ruolo eccessivo o al caso o a ipotetiche leggi “autopoietiche” che, però, se le si dovesse veramente prendere sul serio, richiederebbero di reintrodurre l’élan vital, cause finali e formali (campi morfici) o, infine, di nuovo, un intelligent design.

Poi a me sembra un sofisma affermare la selezione presuppone la vita. Certo, in Darwin questo è letteralmente vero. Ma che cosa vieta di supporre che la selezione operi sulla chimica, cioè sugli ipercicli autocatalitici che, secondo alcuni, pur non essendo ancora pienamente strutture autopoietiche, potrebbero essere i precursori della vita? In qualche modo, se ci si vuole mantenere in un orizzonte materialistico, si dovrà pure spiegare l’origine della prima cellula autopoietica. Se si rinuncia alla selezione, ci si deve affidare per forza al puro caso.

La mia critica “da destra” è basata sul fatto che, anzi, l’evidente ottimizzazione delle funzioni dei viventi non può essere frutto né del caso, né della mera selezione, ma richiede una spiegazione più “forte”, Dio o la necessità che scaturisca la coscienza. La coscienza, nel mio modello, sarebbe sia il fine ultimo dell’evoluzione, sia, circolarmente, la condizione di possibilità “trascendentale” (in quanto introduce il tempo, prima assente) dell’evoluzione medesima.

Ma questo è Giacometti, non Thompson.

E comunque rimane inevaso il problema del passaggio dalla vita alla coscienza. Nella mia prospettiva si tratta di ciò che “demarca” la capacità dell’universo di osservare se stesso. Forse è il fatto di possedere (o rappresentarsi di possedere) un sistema nervoso (trattato da Thompson & co. come un sistema auto-organizzato) con certi tratti, p.e. la neocorteccia? Oppure è il fatto di azzerare completamente l’entropia interna (interessante che Thompson unifichi l’idea di sistema auto-organizzativo chiuso, per caratterizzare il vivente, con quella di struttura dissipativa energeticamente aperta, lontana dallo stato di equilibrio termodinamico, ma capace di “mantenersi” in questa condizione)? Insomma quale mai è il correlato (secondo me con ruolo non causale, ma solo di “trigger”) della coscienza?

Is reality an illusion?

Donald Hoffman’s book, The Case Against Reality. How Evolution Hid the Truth from Our Eyes (2020) proposes two largely acceptable though revolutionary theories on consciousness and reality, linked together, but not dependent on each other. These are highly speculative theories, but Hoffman exposes them to empirical checks according to the scientific method, which he defends with conviction. Several experiments, cited by Hoffman, seem compatible especially with the first of the two theories.

According to the interface theory of perception (ITP), the world we perceive is not objective, nor does it bear any resemblance to the objective world. Not only the classic “secondary qualities”, such as colors, sounds, flavors, but also the classic “primary qualities”, such as space and time, would depend more on our perceptual system than on “objective reality”. They would be the way we encode our experience. The objects we perceive would be, relative to the underlying reality, like desktop icons are relative to the sequences of bytes they represent, as these sequences actually and physically exist in a computer.

To support this thesis, for which he appropriately refers to Kant, Hoffman resorts to his theorem “Fitness-Beats-Truth” (FBT), proven on the basis of game theory. According to this theorem, the more complex an organism is (in terms of internal “states” corresponding to hypothetical “states” of the external world), the less likely it is that the world it perceives is real. If this were not the case, the organism could not survive and reproduce with the necessary effectiveness. In short, natural selection would favor organisms that perceive the world in a “useful” way rather than in a “true” way. Space and time would thus be “doomed”, in line with certain interpretations of quantum mechanics.

This theory seems to me absolutely convincing insofar as it highlights the subjective character of the world as it appears to us. References to physics are certainly appropriate (and correspond largely to those I make on this website, coming to conclusions similar to those Hoffman’s).

Hoffman’s use of the theory of evolution by natural selection is less convincing. Since natural selection seems to take time, but time is ultimately an illusion, it is unclear “where” and “when” evolution may occur.

Furthermore, Hoffman often alludes to the fact that living beings must consume “energy” to obtain resources. But it is not clear what “energy” (a magnitude corresponding to the product of the force applied to a body by the displacement it undergoes in space) could mean if space and time are doomed.

In my view, Hoffman’s reasoning, taken to its extreme consequences, shows that the theory of evolution by natural selection is ultimately self-contradictory: if the theory were true, we would perceive a false world; but, if the world were false, the theory of evolution that we know would be false, as it presupposes illusory entities, such as space and time.

Hoffman defends his theory by saying that his theory only questions our perception of the world and not, instead, our logical-mathematical skills (on which he bases his theorem FBT). However, if evolution had selected us to identify what is useful for us to survive and to reproduce rather than to understand the truth, it is not clear why this blindness to truth should not also concern mathematical truth. It is true that having a “correct” basic mathematics could be an advantage for our survival, but what’s the advantange of having the advanced mathematics that Hoffman needs for his theory? Our primate cousins would certainly not know what to do with it.

In general, I think the trust that Hoffman rightly has for the scientific method cannot be based on the random evolution of our “mind” (I do not say “of the brain”, because this, in Hoffman’s perspective, is only an icon of the mind). Such evolution would not guarantee the viability of science, not even as a set of fallible, but for the moment convincing hypotheses. I think we must posit that there is a more immediate and direct relationship between our mind and the truth.

With these epistemological limitations, Hoffman’s interface theory of perception appears in any case convincing, at least as a metaphor, and in accordance with my tenet on the subjectivity of space and time.

The second theory that Hoffman introduces, to complement the first, but as a theory not dependent on it, is the theory of conscious realism. Compared with ITP, it is a much more speculative theory, a real research programme that Hoffman is launching. Nevertheless he expects empirical checks on it to be carried out sooner or later.

According to this theory it is impossible to fix the issue of the origin of consciousness by adopting a physicalistic approach, that is, by trying to understand how consciousness can derive from an objective reality, made of quarks, atoms, molecules, neurons etc. pre-existent to consciousness itself. The hard problem (why we are conscious instead of not) cannot be solved this way. On this point I wholeheartedly agree with Hoffman.

Hoffman therefore proposes that consciousness doesn’t derives from “matter”, but it is something original. I fully agree also with this tenet.

But Hoffman affirms that everything consists of a network of “conscious agents”. What puzzles me is that consciousness must be “multiplied” into these countless conscious agents (re-edition of the monads of Leibniz?) that would pervade the universe from the level of the Plank scale up to “God”, a hypothetical cosmic super-consciousness constituted (“instantiated”) by the conscious agents of gradually higher level (up to the Plank scale).

The least we can say is that this theory seems to violate Ockham’s razor, which Hoffman, instead, invokes as a guiding criterion. Why all these “conscious agents”? Hoffman starts from the fact that, if I look in the mirror, behind the icon of my face there is a world of feelings and emotions, expressed, say, by a smile. So also, probably, there is a similar world behind the icon of the face of my beloved, of my friends and so on. Even a chimpanzee can maybe express emotions. If I feel less and less “empathy”, going down the scale of the living beings, according to Hoffman it is not because these living beings are less “conscious”, but because their way of being conscious would be different from my. So quickly we get to the electrons and the Planck scale!

Therefore, if I look at a mountain, what I look at would be a swarm of conscious agents whose “actions” would constitute for me many “experiences”. Hoffman also proposes a mathematical model of how conscious agents would experience and react “freely” to it, while retaining their memory. To this end he assumes that conscious agents work as universal Turing machines and make choices that can be interpreted as transitions through Markovian kernels in measurable spaces (whose fundamental dimensions would be that of the experiences and that of the corresponding actions).

In this way Hoffman tries to bring back the “visible” mechanisms of natural selection to a hypothetical “mathematical” root in the “thing-in-itself”. However, the above perplexities about Hoffman’s use of the theory of evolution remain. In fact, these conscious agents seem to take “time” to operate. Perhaps it is a different time from the illusory one? Yet this time, to work, should be linear and oriented in the past-future direction as well as the illusory one…

The mechanism by which these agents choose is also unclear. Are these random, “improved” choices for trial and error? Does Hoffman intend to reinterpret free will? And why should this mechanism be conscious instead of not? Is the hard problem really solved?

Interesting is that Hoffman distinguishes between experiences by definition conscious and actions that would follow, intrinsically unconscious. However, he states that we would indirectly experience these actions (consciously) for their effects and this make us correct gradually the shot. This gives me some ideas about the “heterogeny of ends” that I could use to improve my model.

In my opinion, if space and time really are “doomed” or better, to be precise, if they are understood as a manifestation of the consciousness itself and not as something antecedent to it, this proliferation of conscious agents that could or could not unite to “instantiate” others of a higher level is something redundant (if not inconsistent, as it seems to assume, if not a space, at least a “time” in which this “network” can develop).

If space and time have no objective character, nothing “really” separates me from you, my reader. It seems to me sufficient to posit that there is only one consciousness, which we can attribute to the universe itself. Looking at my wife I guess behind her smile nothing but a form that the consciousness of the universe has assumed or will assume at a different time from now, when the universal consciousness dwells in me.

It is not at all necessary to attribute consciousness to electrons, nor is it necessary to attribute it to the cells of my body. These are only parts of the icon (to use Hoffman’s terminology) behind which hides, from time to time, the only one consciousness, which takes on the most diverse forms (but not necessarily all possible and impossible forms). Even my body deeply sleeping (or my immune system) is part of the icon. If space and time are subjective, what appears to be separated in space and time can be part of the overall figure that, from time to time, the consciousness assumes, “io dico l’universo” (“I say the universe”, as Galilei wrote), seen as a Moebius strip in which perceptions and emotions are only two sides of the same coin. But this is only my point of view…

La realtà è illusoria?

Il volume di Donald Hoffman, The Case Against Reality. How Evolution Hid the Truth from Our Eyes (2020), che ho letto nella traduzione italiana L’illusione della realtà. Come l’evoluzione ci inganna sul mondo che vediamo, Bollati Boringhieri, Milano 2022, propone due teorie sulla coscienza e sulla realtà, tra loro legate, ma non dipendenti l’una dall’altra, altrettanto rivoluzionarie quanto in gran parte convincenti. Si tratta di teorie altamente speculative, ma che Hoffman espone ai controlli caratteristici del metodo scientifico, di cui è assertore. Diversi esperimenti, evocati da Hoffman, sembrano compatibili soprattutto con la prima della due teorie.

Secondo la teoria dell’interfaccia percettiva (TIP) il mondo che percepiamo non è oggettivo, né ha qualche somiglianza con il mondo oggettivo. Non solo le classiche “qualità secondarie”, come colori, suoni, sapori, ma anche le classiche “qualità primarie”, come le grandezze di spazio e tempo, dipenderebbero più dal nostro sistema percettivo che dalla “realtà oggettiva”. Si tratterebbe del modo attraverso il quale codifichiamo la nostra esperienza. Gli oggetti che percepiamo sarebbero icone sul desktop della nostra percezione e non corrisponderebbero in alcun modo ad alcunché di reale. Per sostenere questa tesi, per la quale egli opportunamente evoca Kant, Hoffman invoca il c.d. teorema “fitness batte verità”, dimostrato ricorrendo alla teoria dei giochi. Secondo questo teorema quanto più complesso è un organismo (in termini di “stati” interni corrispondenti a ipotetici “stati” del mondo esterno), tanto meno è probabile che il mondo che esso percepisce sia reale, se l’organismo deve conservarsi e riprodursi con la necessaria efficienza. Insomma, la selezione naturale favorirebbe gli organismi che percepiscono il mondo in modo “utile” piuttosto che in modo “vero”. Spazio e tempo sarebbero così “condannati”, in linea con certe interpretazioni della meccanica quantistica.

Questa teoria mi sembra assolutamente convincente nella misura in cui mette in luce il carattere soggettivo del mondo come ci appare. I riferimenti alla fisica sono senz’altro pertinenti (e corrispondono in gran parte a quelli che faccio anch’io su questo sito per giungere a conclusioni simili a quelle a cui giunge Hoffman; interessante in particolare il riferimento al cosiddetto QBism, interpretazione “bayesiana” radicale della meccanica quantistica).

Meno convincente appare il modo in cui Hoffman ricorre alla teoria dell’evoluzione per selezione naturale. Poiché sembra che la selezione naturale richieda tempo, ma il tempo risulta alla fine illusorio, non è chiaro “dove” e “quando” l’evoluzione possa verificarsi. Inoltre, Hoffman allude spesso al fatto che i viventi debbano consumare “energia” per procurarsi risorse. Ma non è chiaro che cosa “resti” di ciò che intendiamo come energia (una grandezza corrispondente al prodotto della forza applicata a un corpo per lo spostamento che questo subisce nello spazio) se spazio e tempo sono aboliti.

Nella mia prospettiva il ragionamento di Hoffman portato alle sue estreme conseguenze mostra il carattere in ultima analisi autocontraddittorio della teoria dell’evoluzione per selezione naturale: se la teoria fosse vera, noi percepiremmo un mondo falso; ma, se il mondo fosse falso, la stessa teoria dell’evoluzione che conosciamo sarebbe falsa, in quanto essa presuppone entità illusorie, come lo spazio e il tempo.

Hoffman si cautela in un passaggio affermando che la sua teoria mette in discussione soltanto la nostra percezione del mondo e non, invece, p.e. la nostre capacità logico-matematiche (sulle quali si basa la teoria dei giochi, sulla quale, a sua volta, egli basa il suo teorema “fitness batte verità”). Tuttavia, se l’evoluzione ci avesse selezionati per individuare ciò che ci è utile per sopravvivere e per riprodurci piuttosto che per comprendere la verità, non è chiaro perché questa cecità nei confronti della verità non debba riguardare anche la verità matematica. È vero che possedere una matematica di base “corretta” potrebbe essere vantaggioso per la nostra sopravvivenza, ma non si tratta certamente della matematica avanzata di cui Hoffman ha bisogno per la sua teoria (di cui ad es. i nostri cugini primati non saprebbero certamente che farsi).

In generale la fiducia che giustamente Hoffman nutre per il metodo scientifico non può fondarsi sull’evoluzione casuale della nostra “mente” (non dico del “cervello” che, nella prospettiva di Hoffman, è solo un’icona della mente). Tale evoluzione non garantirebbe la veridicità della scienza, neppure come insieme di ipotesi fallibili, ma per il momento convincenti. Bisogna supporre un rapporto più immediato e diretto tra la nostra mente e la verità.

Con questi limiti epistemologici la teoria dell’interfaccia percettiva di Hoffman appare in ogni caso convincente, almeno come metafora, e consonante con quanto su questo sito argomento circa la soggettività di spazio e tempo.

La seconda teoria che Hoffman introduce, a completamento della prima, ma come teoria non dipendente da essa, è la teoria del c.d. realismo conscio. Rispetto alla TIP si tratta di una teoria molto più speculativa, di un vero e proprio programma di ricerca che Hoffman lancia, rispetto al quale, tuttavia, egli si attende che possano prima o poi venire effettuati controlli empirici.

Secondo questa teoria è impossibile risolvere il problema dell’origine della coscienza adottando un approccio fisicalistico, cioè cercando di capire come la coscienza possa derivare dalla “materia”, cioè da una realtà oggettiva, fatta di quark, atomi, molecole, neuroni ecc., preesistente alla coscienza stessa. Lo hard problem (perché siamo coscienti anziché no) non può essere risolto per questa via. Su questo punto il mio accordo con Hoffman è totale.

Hoffman propone quindi che non sia la coscienza a derivare dalla “materia”, ma il contrario o, per meglio dire, che tutto sia costituito da una “rete” di “agenti coscienti”.

Pieno accordo sul fatto che la coscienza sia alcunché di originario, ma ciò che mi lascia perplesso è che la coscienza debba essere “moltiplicata” in innumerevoli agenti coscienti (riedizione delle monadi di Leibniz) che pervaderebbero l’universo dai livelli della scala di Plank fino a “Dio”, un’ipotetica super-coscienza cosmica costituita (“istanziata”) dagli agenti coscenti di livello via via inferiore (fino, appunto, alla scala di Plank).

Il meno che si possa dire è che questa teoria sembra violare quel rasoio di Ockham che Hoffman, invece, invoca come criterio guida.

Perché tutti questi “agenti coscienti”? Hoffman parte dal fatto che, se mi guardo allo specchio, dietro all’icona del mio viso c’è un mondo di sentimenti ed emozioni, tradite magari da un sorriso ecc. Così anche, probabilmente, c’è un simile mondo dietro l’icona del volto della mia amata, dei miei amici. Anche uno scimpanzè può tradire emozioni ecc. Se scendendo nella scala dei viventi, provo sempre minore “empatia”, secondo Hoffman, non è perché questi viventi siano meno “coscienti”, ma perché il loro modo di essere coscienti sarebbe diverso. Si arriva così rapidamente agli elettroni e alla scala di Planck!

Dunque, se guardo una montagna, ciò che guardo sarebbe un brulicare di agenti coscienti le cui “azioni” costituirebbero per me altrettante “esperienze”.

Hoffman elabora anche una matematica del modo in cui gli agenti coscienti farebbero esperienza e reagirebbero “liberamente” alla stessa, conservandone memoria. A questo fine egli suppone che gli agenti coscienti funzionino come macchine di Turing universali e che facciano scelte interpretabili come passaggi attraverso kernel markoviani in spazi misurabili (le cui dimensioni fondamentali sarebbero quella delle esperienze e quella delle azioni ad esse corrispondenti).

In questo modo Hoffman cerca di ricondurre i meccanismi “visibili” della selezione naturale a un loro ipotetica radice “matematica” nella “cosa in sé”. Tuttavia, le perplessità sopra avanzate sull’uso che Hoffman fa della teoria dell’evoluzione rimangono. Infatti, questi agenti coscienti sembrano richiedere “tempo” per poter operare. Forse si tratta di un tempo diverso da quello illusorio? Eppure questo tempo, per funzionare, dovrebbe essere altrettanto lineare e orientato nella direzione passato-futuro di quello illusorio…

Anche il meccanismo con cui questi agenti scelgono non è chiaro. Si tratta di scelte casuali, “migliorate” per prova ed errore? Hoffman intende così reinterpretare il libero arbitrio? E perché questo meccanismo dovrebbe essere cosciente anziché no? Lo hard problem è veramente risolto?

N. B. È interessante il passaggio in cui Hoffman distingue tra esperienze per definizione coscienti e azioni che ne seguirebbero, intrinsecamente inconsce, ma delle quali faremmo indirettamente esperienza (cosciente) per i loro effetti, inducendoci a correggere via via il tiro. Ciò mi ispira alcune idee sull’eterogenesi dei fini che potrei sfruttare per migliorare il mio modello.

Inutile dire che, secondo me, se davvero spazio e, soprattutto, tempo sono “condannati”, cioè, per la precisione, vengono intesi come manifestazione della stessa coscienza e non qualcosa di antecedente ad essa, questa proliferazione di agenti coscienti che si potrebbero o meno associare per “istanziarne” altri di livello superiore è del tutto superflua (oltre che contraddittoria, in quanto sembra presupporre, se non uno spazio, almeno un “tempo” in cui tale “rete” possa svilupparsi).

Se spazio e tempo non hanno carattere oggettivo, nulla mi separa “realmente” da te, mio lettore. Mi sembra sufficiente postulare che la coscienza sia, di volta in volta, una sola, quella che possiamo attribuire all’universo stesso. Guardando mia moglie indovino dietro al suo sorriso nient’altro che una forma che la coscienza dell’universo assunse o assumerà in una fase diversa da questa, in cui la coscienza universale abita in me.

Non è affatto necessario attribuire coscienza agli elettroni, come non è necessario attribuirla alle cellule del mio corpo. Si tratta di parti dell’icona (per usare la terminologia di Hoffman) dietro la quale si nasconde, di volta in volta, la sola unica coscienza, la quale assume le forme più diverse. Anche il mio corpo che dorme di sonno profondo (o il mio sistema immunitario) è parte dell’icona. Se spazio e tempo sono soggettivi, ciò che appare separato nello spazio e nel tempo può benissimo essere parte della figura complessiva che di volta in volta la coscienza assume (“io dico l’universo”, visto come nastro di Moebius in cui percezioni ed emozioni non sono che due facce della stessa medaglia).

Tutto è uno e noi siamo tutto

About Being you

Anil Seth’s book, Being you. A New Science of Consciousness, Faber & Faber, London 2021, proposes an intriguing theory of consciousness that seems quite convincing, although it explicitly refuses to confront the hard problem of consciousness, as David Chalmers calls it, and so evades the crucial question in my opinion.

What, then, are the main reasons for the volume’s interest?

The basic interpretation of the consciousness that Seth provides is convincing: it would be a system that, based on a predictive approach (“bayesian”), “hallucinates” a “functional” reality, not necessarily similar to the “true reality” (Seth himself in the epilogue recalls the Kantian distinction between phenomenon and noumenon and alludes to the possibility that even the three-dimensional fabric of space – unfortunately he does not speak of time, which is very close to my heart, – can be a “perceptive effect”).

Within certain limits it also convinces the “naturalistic” point of view adopted by Seth, who assigns more relevance to the “real problem” of consciousness, as he calls it, than to the “hard problem”. I intend this as follows: any interpretation of the functioning of consciousness must be consistent with empirical data: although consciousness, as a subjective experience, is not the brain, nothing prevents (indeed everything suggests) that there is a close correlation between consciousness and brain (or body), between “inside” and “outside”. So it is right to “naturalize” the problem of the consciousness not assuming only a “transcendental” perspective (This “naturalization” does not exclude such a trascendental perspective: phenomenological analysis, simply, cannot be incongruous with the empirical data: e.g. it cannot be that I perceive a cat if my brain sends the waves typical of deep sleep).

It must be said that, although Seth is a neuroscientist, his theory appears more speculative than “scientific”. Seth certainly takes inspiration from observations and experiments of his own and of others, but what gives meaning to the volume is an overall interpretation that is certainly authorized by empirical data, but is not the only possible.

In my point of view a problem, as mentioned, is that Seth, despite his speculative “drift”, claims to evade the “hard problem”.

He claims to distinguish what he calls real problem (the problem of explaining “scientifically” consciousness) from “easy problems”, as Chalmers calls them, which would concern the “functioning” of consciousness. Yet, in the end, Seth also explains consciousness functionally (with his Bayesian theory) taking for granted the phenomenology of consciousness. But this phenemology is exactly what distinguishes consciousness as first-person experience. This should have been a matter of explaining. But Seth doesn’t follow this way.

Seth ultimately fails to “justify” the very existence of consciousness. Why couldn’t its effective Bayesian functioning be implemented by an unconscious system, as are, according to Seth, some different forms of artificial intelligence?

The reductionist approach, in general, to nature is useful but not exclusive (as Seth presents it with epistemological fallacy in my point of view).

Let’s consider the reductionist approach to life in modern biology, which Seth considers paradigmatic. It merely shifts the “hard problem” (what life is and why it exists), doesn’t dissolve it into a cloud of metaphysical smoke, as Seth thinks.

The same applies to the problem of the existence of consciousness (Chalmers’ hard problem, in fact). If I am a self-regulating system whose goal is to survive, why do I need to be conscious? You can build systems that self-regulate themselves based on the inputs they receive without being alive and conscious.

The right distinction that Seth makes, in the last chapter before the epilogue, between consciousness and intelligence suggests (cf. the pages on which he guesses unlikely that a machine capable of “predictive processing” is aware) that this “predictive processing”, which according to him characterizes consciousness, can characterize also simply an intelligent system capable of self-regulation, but unconscious.

Seth also discusses the interesting paradox of teleportation: if a certain Eva entered, here on Earth, into a teleportation machine that would disintegrate her and then rebuild her elsewhere, e.g. on Mars, could you say that Eva is always Eva? Would her consciousness be the same? And if, due to a machine failure, the “terrestrial” Eva survives and a second Eva, identical to the first, is reproduced on Mars, which one would Eva be? (Seth also evokes somewhere the “split brain” and the interesting real case of the Siamese twins united by the brain).

In all these cases, in my opinion, we continue to escape the problem. It is not enough to say “both women are Eva”. You who have entered the machine, will you find yourself on Mars or on Earth? My answer is: on Earth . On Mars there is a clone (with your memory). It cannot be physical identity that determines the continuity of consciousness. If anything, the opposite. Everyone who enters a transporter machine dies instantly even if no one notices.

Likewise the representation of a “diffused” consciousness in the octopus, which Seth presents in the last chapter, does not seem justified to me. Seth can recognize that parts of the octopus move with great autonomy and intelligence (after all, our heart and our immune system do too). But a consciousness that is not “one” is unthinkable. Whatever it was, it would not be what we mean by consciousness.

Attention: I don’t’ claim that whoever is conscious (someone in particular or the universe itself) must conceive of himself or of herself necessarily as one and as a body. This may well be a hallucination. One can identify himself or herself with this or that, but who identifies himself or herself with this or that – suppose erroneously – cannot but have one consciousness if he or she has consciousness. It makes no sense to say that he or she can have two or more “consciousnesses” or a “diffused” consciousness, whatever this means. If two people had the same consciousness, exactly as two parts of an animal, they can simultaneously perceive themselves suppose both in Rome and in London: they must have only one consciousness with two or more perceptions (as I now see more colors). If they have this “consciousness” at different times, they still has only one consciousness that simply moves and becomes filled in time with different contents.

Seth roots consciousness in life rather than intelligence. Interesting and plausible. But how to prove it?

It’s just a conjecture.

Many living activities, even human and even very complex ones, take place unconsciously. Perhaps the function of consciousness is linked to the possibility of experiencing pleasure and pain to orient oneself in the world between opportunities and dangers? But even an unconscious mechanism emulated by a robot could do it…

About function of plesure and pain see my recent post.

We come, finally, to the epistemologically pivotal issue, in my opinion.

If everything is controlled hallucination, including external objects, even the limbic system or the cerebellum or the neurocortex are hallucinations, even the living body is a hallucination that seems to us to occupy a three-dimensional space, even space and time themselves: Seth assigns them a role just because he needs to believe that they exist as external objects in order to survive (as a neuroscientist rather than as a mystic?). It is the “mise en abime” that distinguishes every radical naturalism (taken to its extreme consequences) that ends up making it an idealism.

For the truth, on page 272 Seth seems to apply his theory of consciousness to itself: as consciousness works as predictive, not “objective”, so also a theory of consciousness works if it obeys a Bayesian epistemology. But it is like saying that his theory can safely be also false! In short, it does not fall into the paradox of the liar?

In this “idealistic” perspective I can agree with Seth that the self is a hallucination, not unlike other “objects”: maybe the One (God, Shiva etc.) identifies himself erroneously with me and with you (and with Seth and so on).

But Seth seems to think that “who” is wrong in these identifications is not the One, but my or your or his “living body”, This is because, in my opinion, he ends up committing the same mistake that he unmasked, assigning to a phantom living body a fundamental reality, while on the basis of its own criteria and results it must be considered a hallucination, a construct functional to life.

In general, however, this book is really very interesting and inspiring, everyone should read it.

But with a warning: as mentioned above, many of Seth’s theories (e.g. that consciousness is linked to life or is predictive), as many other intriguing theories that Seth cites (e.g. Friston’s Free Energy Theory), are not immediately derived from experiments but seem speculative interpretations of experiments (which is fine to me, I find it inevitable) and provoke further speculative hypotheses.

With a pun you could say that the theory of predictive consciousness is not itself… predictive (controllable by experiments that could falsify it). Too much Bayesianism, after all, can inebriate, as Popper argued!

Is consciousness born as evaluative (emotional) experience?

In the pre-print The Origins of Consciousness or the War of the Five Dimensions, Walter Veit develops an interesting theory of consciousness. Having adopted the evolutionary paradigm, he believes that a whole series of “additions” characteristic of human consciousness can be “peeled”. He posits that animals, in which consciousness would originally have appeared, are endowed with a consciousness reduced to the perception of their own emotions, in particular of pleasure and pain, which have an evident biological function (are useful for the conservation and reproduction of the organism that is endowed with it).

I find the idea that consciousness cannot be grasped either with an externalist approach or with an internalist approach strong and agreeable. Consciousness would not originally have to do with the “self” nor would it be reduced to a mere environmental effect (according to a crude stimulus-response model). For different reasons than Veit’s, these are conclusions that I have also come to.

I find Veit’s criticism of the autopoietic approach quite instructive. In Veit he is represented by Evan Thompson. According to the autopoietic “tradition” an organism is conceived as a totality without an outside, as I tend to imagine too, when I maintain that it is an envelope of the universe itself. If so, however, the peculiarity of the living organism is lost, that is, the ability to zero in itself the increase of entropy (character that, in my opinion, is connected with the emergence of consciousness). If there is no border between inside and outside, how can this peculiarity be highlighted? It would be necessary to imagine a sort of “entropic wave” that rises progressively after the big bang and then falls as life evolves on Earth, without introducing solutions of continuity…

I agree with Veit’s discarding a “diachronic” model of consciousness. I can imagine myself having Alzheimer’s and losing all or part of this kind of consciousness (exactly as a self-awareness).

But I do not agree with Veit’s discarding a synchronic model of consciousness, a model based (correctly, in my opinion) on the idea of the unity of consciousness. The usual example of the “diffuse” or “multiple” consciousness of the octopus does not convince me at all. First of all none of us is an octopus and we cannot know what we would experience if we were an octopus (this is a more general limitation of Veit’s approach). Secondly, assuming that an octopus tentacle does not know what goes through the brain of the octopus and vice versa (as the right part of my brain would not know what the left one thinks in the case of resection of my corpus callosum), this would simply mean that there would be as many synchronic occurrences of consciousness as there are tentacles or independent parts of the nervous system (or brain) of a person or an animal. A multiple consciousness is contradictory to the notion of consciousness as a subjective experience. Two people probably have “two” occurrences of consciousness (like the octopus tentacle and its brain in hypothesis), but neither of them is directly conscious of the other (each makes an inference from himself or herself to the other, in the sense that each assumes for a number of reasons that the other person is also conscious). If one of the two occurrences of consciousness were also directly aware of the other, it would be seen e. g. a view in which the roofs of London would be confused with those of New York (if the two people resided respectively in these two cities) and, again, it would be experienced only one consciousness (in only one time). I see no alternative.

As for overcoming the notion of sensory consciousness, I agree with Veit that we should not associate it exclusively with seeing. But from this I do not understand how the value of the phenomenological dimension can be diminished. Even if people, unlike philosophers, think that consciousness has to do with evaluative issues related to affectivity and admitted and not allowed that this dimension can evade the hard problem, the stubborn philosopher can alone continue to wonder how the phenomenal experience is possible, even if by linguistic convention he agrees to call “consciousness” something else, what precisely people would call so.

For the truth Veit seems aware of this “right” of the philosopher and, in fact, not relying exclusively on the thesis of the “experimental philosophers of the mind”, he concludes in the following way (it seems to me his fundamental thesis):

“Hedonic value of a stimulus or a bodily state seems to be an evaluation of its expected value to the organism” . There doesn’t appear to be an additional problem of why there is valence. This makes the evaluative side of experience a compelling target for an attempt to bridge the gap between matter and mind. To have a phenomenological experience is to have an evaluative experience. To naturalize the puzzling notion of ‘qualia’ is simply to explain how and why organisms have such an evaluation. Phenomenal states simply are explained within the context of an affect-based model of phenomenological experience.

Now, if Veit intends to argue that the evaluative experience (in fact the “affective one”) is at the root of the evolutionary phenomenological consciousness I have no objections of merit (but only of method: how does he prove this?). If by “root” we do not mean “cause”, but only the beginning in time of the experience of consciousness (like saying, in my model, that a zebra’s consciousness has more affective character than visual or intellectual) there is no problem.

Just recently I wrote a new page of my site, in which I recognize the functional value (for survival and reproduction) of “pleasure” and “pain” and other emotions. I consider these emotions as ways in which the body communicates/reminds the consciousness of its needs.

But how to center the consciousness in the affective experience helps to overcome the “gap between matter and mind” (to solve the hard problem) is obscure for me.

Why should what we and probably many other animals live as pleasure and pain be precisely “lived“? If a certain perception activates certain substances in the brain (let’s say endorphins) that push towards a certain behavior, why should all this be perceived as pleasure? The hard problem seems to me to remain intact.

From the epistemological point of view, as mentioned, I wonder how the literature widely cited by Veit can safely (or cheerfully) attribute “consciousness” to non-human organisms. I am deeply convinced that consciousness is spread beyond the “sapiens” (e.g. in anthropomorphic apes). But how to prove it? Is it a metaphysical option? I certainly see how animals behave, but how can I know what and if they “feel”?

E.g. Veit evokes at some point the fact that even very primitive animals, such as sponges, etc. are able to distinguish themselves from each other. But even our immune system detects possible “invading” organisms. That doesn’t make our immune system conscious!

Veit’s argument seems to me to be circular. He invites us not to make “human” consciousness the paradigm of reference. Then he goes to look for in “nature” the precursor of this consciousness in some structure. Obviously it must be something simpler. He imagine that this precursor is done in a certain way “simplifying” to the extreme the human consciousness and “projects” this imagination on nature. But at the end, in my opinion, it is anyway from the human consciousness that we must start (and also Veit must do), not because we are “special”, but only because the human consciousness is the only one we experience. And since consciousness is characterized precisely as a “subjective experience” it seems difficult to ignore it.

Further Veit rejects the “biopsychism”, as he calls it, that is, the idea that life and consciousness evolve at the same time, even if at all costs he want to adopt the Darwinist paradigm (which he takes for granted) also for consciousness. I seem to understand that Veit imagines a sort of “delay” between the evolution of life and the evolution of consciousness, while maintaining that both evolve gradually.

But by what “signs” can he recognize in the non-human living the appearance of the primordial consciousness? How can he tell them apart from unconscious reflexes?

It seems to me that Veit’s paper is an eloquent example of how often the empirical approach, which tend to “naturalize consciousness”, which is proposed as scientific, is inadequate.

We need to know philosophically what can be meant by consciousness, how it can be recognized that also other animals are equipped with it, how we can verify or falsify our assumptions in this field, on what grounds the Darwinist approach can be considered scientific and not merely speculative, and so on.

Otherwise we risk taking a seriously “scientific” attitude against the philosophical chatter while falling into the opposite error: we make speculation with the aggravating circumstance of a lack of awareness to make it.

La coscienza sorge come esperienza affettiva?

Nell’articolo The Origins of Consciousness or the War of the Five Dimensions Walter Veit (nella foto) sviluppa un’interessante teoria della coscienza. Adottato il paradigma evoluzionistico, egli ritiene che si possano “sbucciare” tutta una serie di “aggiunte” caratteristiche della coscienza umana e rinvenire negli animali, nei quali la coscienza si sarebbe originariamente affacciata, una coscienza ridotta alla percezione delle proprie emozioni, segnatamente di piacere e dolore, dall’evidente funzione biologica (utile alla conservazione e riproduzione dell’organismo che ne è dotato).

Trovo ficcante e condivisibile l’idea che la coscienza non possa essere colta né con un approccio esternalista né con un approccio internalista. La coscienza non avrebbe a che fare originariamente col “self“, inteso come individuale, riferito al determinato organismo, né si ridurrebbe a un mero effetto ambientale (secondo un modello rozzo stimolo-risposta). Per motivi diversi da quelli di Veit sono conclusioni a cui sono giunto anch’io.

Ho trovato abbastanza istruttiva la critica all’approccio autopoietico, che pure in generale trovo convincente. In Veit è rappresentato da Evan Thompson. Effettivamente, se si fa dell’organismo una totalità senza esterno, come sostiene la “tradizione” dell’autopoiesi e tenderei a immaginare anch’io, quando sostengo che si tratta di un inviluppo dell’universo stesso, si perde la peculiarità dell’organismo vivente, cioè la capacità di azzerare in se stesso l’incremento dell’entropia (carattere che, pure secondo me, è connesso con l’emergere della coscienza). Se manca un confine tra dentro e fuori come si può mettere in evidenza questa peculiarità? Bisognerebbe immaginare una sorta di “onda entropica” che si innalza progressivamente dopo il big bang per poi calare via via che la vita evolve sulla Terra, senza tuttavia introdurre soluzioni di continuità…

Sono d’accordo nello scartare un modello di coscienza “diacronica”. Posso immaginare di avere l’Alzheimer e di perdere in tutto o in parte questa consapevolezza (come lo stesso “io” o “self“).

Non sono invece d’accordo nello scartare la coscienza sincronica, se ho ben capito quello che sostiene Veit. Il solito esempio della coscienza “diffusa” o “multipla” del polpo non mi convince affatto. In primo luogo nessuno d noi è un polpo e non possiamo sapere che cosa esperiremmo (questo è un limite più generale dell’approccio di Veit). In secondo luogo ammesso che un tentacolo del polpo non sappia cosa passa per il cervello del polpo e viceversa (come la parte destra del mio cervello non saprebbe che cosa pensa quella sinistra nel caso di resecazione del mio corpo calloso), questo significherebbe semplicemente che ci sarebbero tante coscienze sincroniche quanti sono i tentacoli o le parti indipendenti del sistema nervoso / cervello di una persona o di un animale. Un coscienza multipla è contraddittoria con la nozione di coscienza come esperienza soggettiva. Due persone hanno verosimilmente “due” coscienze (come il tentacolo del polpo e il suo cervello in ipotesi), ma nessuna delle due è cosciente direttamente dell’altra (ciascuno effettua un’inferenza da sé all’altro, nel senso che ciascuno suppone per una serie di ragioni che anche l’altra persona sia cosciente). Se una delle due coscienze fosse direttamente cosciente anche dell’altra, si vedrebbe un panorama in cui i tetti p.e. di Udine si confonderebbero con quelli p.e. di Milano (se le due persone risiedessero rispettivamente in queste due città) e, di nuovo, si registrerebbe UNA coscienza. Non vedo alternative.

Per quanto riguarda il superamento della nozione di coscienza percettiva o sensoriale, sono d’accordo con Veit che non si debba esagerare la metafora della “visione”. Ma da questo non capisco come si possa diminuire il valore della dimensione fenomenologica. Anche se il “folk”, a differenza dei filosofi, pensa che la coscienza abbia a che fare con questioni valutative legate all’affettività e ammesso e non concesso che questa dimensione possa dribblare lo hard problem, il “filosofo” testardo può solitariamente continuare a chiedersi come sia possibile l’esperienza fenomenica, anche se per convenzione linguistica accettasse di chiamare “coscienza” qualcos’altro, quello che appunto il “popolo” chiamerebbe così.

Ora Veit sembra consapevole di questo “diritto” del filosofo e, infatti, non appoggiandosi in modo esclusivo alla tesi dei “filosofi sperimentali della mente”, conclude nel modo seguente (mi sembra la sua tesi fondamentale):

“Hedonic value of a stimulus or a bodily state seems to be an evaluation of its expected value to the organism” . There doesn’t appear to be an additional problem of why there is valence. This makes the evaluative side of experience a compelling target for an attempt to bridge the gap between matter and mind. To have a phenomenological experience is to have an evaluative experience. To naturalize the puzzling notion of ‘qualia’ is simply to explain how and why organisms have such an evaluation. Phenomenal states simply are explained within the context of an affect-based model of phenomenological experience.

Ora, se Veit intende sostenere che l’esperienza valutativa (di fatto quella “affettiva”) sia alla radice evoluzionisticamente della coscienza fenomenologica non ho obiezioni di merito (ma solo di metodo: come fa a dimostrare una cosa del genere?). Se per “radice” non intendiamo “causa”, ma solo l’inizio nel tempo dell’esperienza della coscienza (come dire, nel mio modello, che quando l’Uno si incarna in una zebra la sua esperienza ha più carattere affettivo che visivo o intellettuale) non c’è problema.

Proprio di recente ho scritto una nuova pagina del mio sito, in cui riconosco il valore funzionale (per sopravvivenza e riproduzione) di “piacere” e “dolore” e delle altre emozioni. Considero queste emozioni come modi attraverso cui il corpo comunica/ricorda alla coscienza i propri bisogni.

Ma come centrare la coscienza nell’esperienza affettiva aiuti a superare il “gap between matter and mind” mi risulta oscuro.

Perché ciò che noi e probabilmente molti altri animali viviamo come piacere e dolore debba essere appunto “vissuto”? Se una certa percezione attiva certe sostanze nel cervello (poniamo: endorfine) che spingono verso un certo comportamento perché il tutto deve essere percepito come piacere? Lo hard problem mi sembra rimanere intatto.

Dal punto di vista epistemologico, come accennato, mi chiedo come la letteratura ampiamente citata da Veit (a cui Veit attinge) possa tranquillamente (o allegramente) attribuire “coscienza” a organismi non umani. Sono profondamente convinto che la coscienza sia diffusa al di là dei “sapiens” (p.e. nelle scimmie antropomorfe). Ma come dimostrarlo? È un’opzione metafisica? Vedo certamente come gli animali si comportano, ma come posso sapere che cosa e se “sentono”?

Ad es. Veit evoca a un certo punto il fatto che anche animali molto primitivi, come spugne ecc., sono in grado di distinguere se stessi dall’altro da sé. Ma anche il nostro sistema immunitario individua eventuali organismi “invasori”. Non per questo il nostro sistema immunitario è cosciente!

L’operazione di Veit mi sembra circolare. Da un lato invita a non fare della coscienza “umana” il paradigma di riferimento. Poi va a cercare in “natura” il precursore di questa coscienza in qualche struttura. Ovviamente deve trattarsi di qualcosa di più semplice. “Immagina” che questa “cosa” sia fatta in un certo modo “semplificando” all’estremo la coscienza umana e “proietta” questa sua immaginazione sulla natura. Ma in ultima analisi è sempre dalla coscienza umana che bisogna partire, non perché noi siamo “speciali”, ma soltanto perché la coscienza umana è la sola di cui facciamo esperienza. E poiché la coscienza è caratterizzata proprio come “esperienza soggettiva” mi sembra difficile prescinderne.

Tuttavia Veit rifiuta il “biopsichismo”, come lo chiama, cioè l’idea che vita e coscienza evolvano di pari passo, pur volendo a tutti costi adottare il paradigma darwinistico (che dà per scontato) anche per la coscienza. Mi sembra di capire che Veit immagini una sorta di “delay” tra evoluzione della vita ed evoluzione della coscienza, pur sostenendo che entrambe evolvano per gradi.

Ma da quali “segni” egli pensa di riconoscere nel vivente non umano l’apparire dei primordi della coscienza? Come fa a distinguerli da riflessi inconsci?

Mi sembra che quello di Veit sia un esempio eloquente di come spesso l’approccio empirico (“naturalizzante”), che si propone come scientifico, sia del tutto inadeguato.

Mancando una chiarificazione filosofica a monte di quello che si possa intendere per coscienza, di come si possa riconoscere che un ente diverso da noi stessi ne sia dotato, finanche di come si possano verificare o falsificare le proprie assunzioni in tal senso, su quali basi si possa considerare scientifico e non meramente speculativo l’approccio darwinistico, si rischia di assumere un atteggiamento seriosamente “scientifico” versus il chiacchiericcio filosofico mentre si cade nell’errore contrario: si fa speculazione con l’aggravante di una mancanza consapevolezza di farla.