Lo sviluppo della vita è contraddistinto da azzeramento dell’entropia interna, tanto più inverosimile quanto più complesso è l’organismo, come se ciascun organismo si sviluppasse in base a una causa formale.

Gli organismi viventi hanno la proprietà di abbattere l’entropia interna (a favore di un aumento di quella esterna), almeno finché vivono. Precisamente questo carattere possiamo ascriverlo provvisoriamente al caso (a una imprevedibile rottura di simmetria), nel senso che non può essere qualcosa di programmato, perché, se così fosse, non si potrebbe registrare un decremento dell’entropia, ma l’entropia, dove la processazione delle informazioni fosse perfettamente controllata da algoritmi, sarebbe sempre nulla.

Si tenta di ricorrere a ipotetici meccanismi di produzione della forma come si questa derivasse da una programmazione codificata nel DNA, ma tale ipotesi, di cui si nutre la biologia molecolare, non sembra reggere.

Difficilmente un organismo vivente può essere tenuto assieme, crescere, nutrirsi, reagire agli stimoli, riprodursi, soltanto su basi fisiche e chimiche. Sarebbe come pretendere che pezzi di Lego, variamente combinati e fatti roteare e sbattere gli uni contro gli altri, a caso, fossero in grado di farlo o che granelli di sabbia di diversa foggia, opportunamente distribuiti, si ordinassero a poco a poco a formare castelli sulla riva del mare.

Come diceva un autore antico

il corpo non ha la naturale capacità di connettere tra loro gli altri corpi [p.e. le sue parti, gli organi e i tessuti di un organismo]. Proclo, Teologia platonica, IV, 19, 12

- E come farebbe, allora, secondo te, un organismo vivente per esempio a crescere?

In molti modi, ma essenzialmente attraverso il proprio campo morfogenetico.

- Di che si tratta?

Possiamo considerare questa nozione, che dobbiamo a Conrad Waddington, ma è stata recentemente rilanciata dal “biologo eretico” Rupert Sheldrake, come affine al concetto di entelechia di cui hanno trattato Aristotele, Leibniz e, più recentemente, Hans Driesch; al lògos spermatikòs degli stoici e dei [neo]platonici (la ratio seminalis di cui ha trattato anche Agostino); alla nozione di “tema biologico” nella prospettiva di Raymond Ruyer e della cosiddetta “Gnosi di Princeton”.

La selezione naturale, secondo Ruyer,

è certamente molto efficace [per coadiuvare la formazione dei viventi][...]. Ma, per costruire, essa è valida solo sotto la direzione di un tema cosciente [...] Il tematismo selettivo [...] è spesso nell'organismo medesimo. [...] Può agire a diversi livelli: a livello del comportamento d'insieme scelto dall'organismo adulto (scelta del nutrimento, del terreno e della tecnica di caccia, della posizione abituale e del modo di locomozione); a livello dell'organismo giovane o larvale; a livello dell'embriogenesi e dei processi di formazione. Quest'ultimo livello è probabilmente il più importante [Ruyer, p. 124].

- Ma che dici? In questo modo tu sembri riproporre in ambito biologico una visione vitalistica contro le moderne concezioni riduzionistiche (che hanno dimostrato definitivamente la loro superiorità a partire dalla scoperta della doppia elica del DNA ad opera di Watson e Crick). Queste ultime spiegazioni a me sembrano le sole che possano rivendicare uno statuto scientifico.

Senz’altro le teorie che invocano campi morfogenetici, anche se non violano l’ipotesi di un’almeno ideale interpretazione matematica del cosmo (e, nel cosmo, della natura vivente), violano il meccanicismo, almeno nella misura in cui queste teorie rimettono in gioco le “cause finali” (se interpretiamo come tali gli attrattori di René Thom e i “creodi” di Waddington, vedi oltre) e “formali” (il “fenotipo” atteso), di platonica e aristotelica memoria.

- Se così stanno le cose, tali teorie violano il “postulato dell’oggettività della natura”, invocato da Jacques Monod (in Il caso e la necessità, 1970), secondo cui, dai tempi di Galileo, la scienza è contraddistinta dal sistematico rifiuto, in ogni campo, del ricorso a cause finali.

È senz’altro vero che il presupposto di fondo (di almeno alcune delle teorie che invocano campi morfogenetici) è una generale inadeguatezza del meccanicismo a “salvare” il fenomeno del vivente.

Ma non è affatto così ovvio che si possa rinunciare alle cause finali nella spiegazione dei fenomeni. Non solo si può argomentare che tali cause sono necessarie, in particolare (ma non solo) per quanto riguarda la spiegazione dei fenomeni biologici, ma si potrebbe perfino arrivare a sostenere che, di fatto, sia pure talora in modo nascosto, criptico, esse sono state abbondantemente adoperate prima, durante e dopo la cosiddetta rivoluzione scientifica del Seicento (per spiegare non solo i processi biologici, ma anche, ad esempio, l’azione delle forze attrattive e repulsive in ambito apparentemente “meccanico”).

- Sarà. Ma sei almeno in grado di dimostrare scientificamente l’esistenza di questi campi morfogenetici?

Non meno di quanto i nostri amici “meccanicisti” siano in grado di “ridurre” dimostrabilmente il vivente alla sue basi fisico-chimiche.

Il limite di tutte le teorie attualmente in campo per rendere conto del fenomeno “vita” è che esse sono solo debolmente soggette a “falsificazione empirica”, nel senso di Popper.

- E ti pare poco?

Abbastanza poco, se consideri i limiti epistemologici del fallibilismo popperiano e la legittimità, a certe condizioni, di una rinnovata filosofia della natura. In generale tanto i meccanicisti quanto gli “organicisti” sviluppano intuizioni “protoscientifiche”, più o meno compatibili con i fenomeni osservabili, ma solo debolmente falsificabili.

- E per quale ragione tu, a quanto pare, privilegi un approccio “organicistico” o, come direi io, francamente “vitalistico”?

Puoi considerare l’ipotesi relativa all’esistenza di un campo morfogenetico come un’intuizione protoscientifica, derivante dalla totale implausibilità di invocare meccanismi puramente meccanici (fisico-chimici, almeno di tipo “classico”) per spiegare il passaggio dal genotipo al fenotipo.

- Come puoi argomentare tale assunto?

Considera quello che si tratta di spiegare.

- lo sviluppo dell’organismo dal genotipo al fenotipo;

- la rigenerazione delle parti di un organismo in caso di mutilazione;

- la conservazione della forma dell’organismo, nonostante il continuo ricambio della materia di cui è costituito, attraverso “atti di consumo” (come li chiamano gli etologi), per lo più istintivamente orientati (che attivano le sue attività metaboliche);

- la replicazione della forma dell’organismo attraverso la riproduzione.

- Partiamo dalla questione fondamentale dello sviluppo.

I campi morfogenetici “salvano (appunto) il fenomeno” della morfogenesi da cui prendono il nome, ossia dello sviluppo dell’embrione da un insieme di cellule totipotenti all’individuo adulto, processo che nessun’altra teoria è in grado di spiegare (senza introdurre a propria volta ipotesi ad hoc non verificabili e, spesso, estremamente complesse, alla faccia del “rasoio di Ockham”). Come spiegare, ad esempio, altrimenti, che due cellule staminali totipotenti originariamente identiche, fornite dell’identico patrimonio genetico (o, appunto, genoma), si differenzino funzionalmente nel corso dello sviluppo, senza invocare l’azione guida di un campo ad hoc?

- Ho sentito parlare, tuttavia, di “automi cellulari“. Si tratterebbe di sistemi auto-replicantisi, costruiti matematicamente e puramente meccanici, che simulano abbastanza bene la riproduzione e la differenziazione delle cellule e degli stessi organismi viventi…

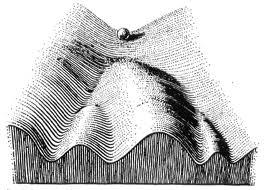

Una cosa è l’auto-replicazione, un’altra lo sviluppo da un embrione a una forma adulta. Se la forma finale di un organismo (il fenotipo) tende a essere sempre la medesima, nonostante vari, imprevedibili incidenti di percorso, meccanismi ciechi, come gli algoritmi che regolano lo sviluppo dell’automa cellulare postulato da von Neumann, dovrebbero favorire e amplificare gli errori di costruzione, dunque una divergenza distruttiva, piuttosto che la convergenza costruttiva verso tale forma.

- Perché escludere che automi programmati in modo sofisticato possano essere costruiti in modo tale che eventuali errori nel loro sviluppo possano essere riconosciuti e corretti, magari grazie a una sufficiente “ridondanza” delle informazioni in gioco?

Certo, lo si può anche immaginare. Ma chi avrebbe programmato automi così sofisticati? Vi sono buone ragioni per escludere che qualcosa come una selezione naturale possa avere giocato un ruolo così determinante.

Comunque tu la metta, è difficile escludere nell’interpretazione dello sviluppo (oltre che del comportamento) dei viventi qualche forma di finalismo, più o meno “determinato” da qualcuno o da qualcosa. I campi morfogenetici rendono conto di tale “tendenza” in modo più semplice e diretto di altre spiegazioni “complicate”,

proprio come l’ipotesi che esista un campo gravitazionale rende conto della caduta dei gravi in modo più semplice e diretto della “teoria dei vortici di materia” di Cartesio, che si ostinava a considerare la gravità una “forza apparente” (come la forza centrifuga) e cercava in tutti i modi di spiegarla riducendola a un complesso di urti meccanici.

- Mi sembra che recenti teorie abbiano introdotto la nozione di “morfògeni“, sostanze chimiche che sarebbero responsabili della differenziazione delle cellule di un organismo durante il suo sviluppo. Queste sostanze sarebbero distribuite in modo via via meno denso a partire dal proprio centro di diffusione: interagendo con le strutture delle cellule che attraversano, in rapporto anche all’età di queste cellule e allo stadio di sviluppo e di differenziazione che esse hanno già raggiunto, questi morfogeni determinerebbero il tipo che ciascuna di tali cellule dovrà rappresentare.

Peccato che nessuno sia stato finora in grado di mostrare come queste ipotetiche sostanze morfogenetiche agiscano, attraverso quali meccanismi e, soprattutto, auto-regolazioni.

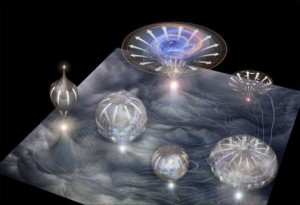

Ancora una volta, in mancanza di efficaci retro-azioni regolative, un semplice errore nella distribuzione di queste ipotetiche sostanze potrebbe avere effetti devastanti sulla forma finale, mentre tutto sembra suggerire il contrario, cioè che gli errori materiali, negli scambi di informazione tra le cellule, comunque questi siano mediati, non impediscano lo sviluppo della forma finale (l'”attrattore” di René Thom), che “attrae” per così a sé l’intero processo per “vie obbligate”, quelle che Waddington chiama “creodi“.

Invocare ipotetici “morfògeni”, ossia sostanze responsabili della morfogenesi, è, dunque, ancora una volta introdurre un’ipotesi ad hoc, ossia un tentativo ingegnoso di “reificare” il campo morfogentico, considerandolo non tanto un campo invisibile e vettoriale di informazione (quale è, nella mia prospettiva), con immediati effetti fisici, ma un campo scalare, puramente matematico, contraddistinto da interazioni fisico-chimiche i cui effetti sarebbero semplicemente equivalenti a quelli del campo di informazione da me congetturato.

Tentativi di questo tipo si basano su una prima interpretazione dei campi morfogenetici, che si limita a descriverli matematicamente senza impegnarsi in una loro specifica comprensione fisica, interpretazione “matematica” che può trarre ispirazione dalla teoria della morfogenesi sviluppata da René Thom. Secondo Thom, ad esempio,

esistono in biologia strutture formali, di fatto oggetti geometrici, che determinano le uniche forme possibili in grado di avere una dinamica auto-riproduttiva in un dato ambiente [p. 320].

In genere, coloro che offrono una descrizione matematica dei campi morfogenetici (con la preziosa eccezione proprio di René Thom!), come Brian Goodwin, così come chi si limita semplicemente a postularne l’esistenza, come Conrad Waddington (che per primo introdusse il concetto di “campo morfogenetico”), cercano appunto di interpretarli in termini di interazioni di tipo fisico-chimico, ossia riduzionisticamente.

Tale tentativo, tuttavia, – va ribadito -, oltre che essere decisamente barocco, non ha dato finora alcun esito (chi ne ha voglia cerchi in rete o altrove una spiegazione convincente ed esaustiva dei “meccanismi” della differenziazione cellulare e poi me la comunichi). Esso è viziato in partenza dal tipico pregiudizio meccanicistico che domina la scienza moderna.

Ecco perché biologi “eretici”, come Rupert Sheldrake [cfr. pp. 113 ss.], hanno potuto legittimamente considerare i campi morfogenetici (e, più in generale, quelli che egli denomina “campi morfici”) entità irriducibili, da prendere alla lettera come “campi di informazione” che interagiscono con le forze in gioco (campi di tipo fisico e non meramente matematico).

N.B. Non si tratta di invocare, dunque, qualcosa di “metafisico”, ma, semplicemente, di allargare ciò che noi consideriamo “fisica” ad ambiti finora incogniti.

Del resto di tale esigenza si era reso perfettamente conto lo stesso Erwin Schroedinger, teorico della meccanica quantistica, quando, nel precorrere la scoperta del DNA (riconducendo “meccanicisticamente” l’ereditarietà dei caratteri dei viventi a un “cristallo aperiodico”, presumibilmente contenuto nei cromosomi), nel cercare di rispondere alla misteriosa questione “come la sostanza ereditaria lavori” (per dare luogo alla morfogenesi, al fenotipo), era costretto a riconoscere:

La materia vivente, mentre non elude le "leggi della fisica", quali sono state formulate fino ad oggi, coinvolge probabilmente "altre leggi della fisica", fino ad ora sconosciute. [Erwin Schoedinger, Che cos'è la vita?, p. 118]

- Quali sarebbero i pregi delle teorie che invocano i “campi morfogenetici” come campi di tipo fisico? Se i campi morfogenetici svolgessero un ruolo così fondamentale a che cosa servirebbe la doppia elica del DNA che costituisce il genoma di ciascun individuo vivente e di cui il fenotipo è espressione? Se non erro, ad esempio nel caso dei gemelli omozigoti, genomi uguali esprimono fenotipi uguali. Se vige il rasoio di Ockham che hai appena invocato (“le ipotesi non vanno moltiplicate senza necessità”) perché aggiungere ai ruolo dei geni il ruolo di questi ipotetici campi? Come agirebbe, insomma, il campo morfogenetico?

Il DNA continua a svolgere un ruolo fondamentale, così come i geni che lo costituiscono, un ruolo, tuttavia, necessario ma non sufficiente a spiegare la morfogenesi.

- E perché i geni non potrebbero bastare?

Perché, come già ricordato, tutte le cellule del nostro organismo hanno lo stesso patrimonio genetico. Pertanto, tale patrimonio non può affatto spiegare, da solo, la differenziazione cellulare.

- Ho sentito che alcuni autori, come Stuart Kauffman, hanno ricostruito al computer l’ipotetico meccanismo della differenziazione cellulare a partire da un modello rappresentato dal comportamento di reti binarie. Se supponiamo, ad esempio, che i circa 100.000 geni che codificano per la specie umana siano associati in modo tale che ciascun gene sia connesso mediamente con altri due geni e se supponiamo che lo “stato” di ciascun gene (ad es. “attivo” / “silenziato”) condizioni lo stato dei geni con cui è in contatto, risultano un numero di configurazioni stabili (ca. 300) pressoché pari al numero dei diversi tipi di cellule (epiteliali, nervose, ematiche ecc.) contenuti nel nostro organismo.

Supponiamo pure che la particolare configurazione che assume il genoma di un certa cellula (in quanto epiteliale o nervosa ecc.) risulti dal gioco delle attivazioni/disattivazione dei geni dello stesso genoma, reinterpretato come “rete binaria”, come nel modello di Kauffman. Perché la rete binaria in cui consiste, in questo modello, il genoma di questa determinata cellula dovrebbe “stabilizzarsi” in modo tale da fare di questa cellula una cellula epiteliale o nervosa e non di qualsiasi altro tipo? In altre parole, come fa il genoma di questa cellula a “sapere” che tipo di configurazione deve assumere? Ne assume forse una a caso (tra quelle possibili, sufficientemente stabili) e, poi, la cellula “migra” nella corretta collocazione all’interno dell’organismo? Ma non si assiste a nessuna migrazione di questo tipo!

Insomma, è come se ogni cellula disponesse fin dall’inizio della mappa dell’intero di cui è parte. Ma, se ci limitiamo ai suoi geni, inizialmente tutti uguali, comunque essi si attivino o disattivino reciprocamente, la cellula non dispone di indicazioni relative al suo ruolo specifico in tale intero. Bisogna che qualcosa la informi di tale ruolo, foss’anche decidendo quale configurazione (a questo punto non più casuale) far assumere ai suoi geni, eventualmente anche in quanto nodi di una rete binaria (se continuiamo a tenere per buono il modello di Kauffman)

Come scrive un biologo di chiara fede evoluzionista, Richard Lewontin:

I processi di differenziazione di una cellula non specificata in una forma matura specializzata non sono compresi [...] Il problema della differenziazione, della divisione e del movimento cellulari non può esser risolto senza informazioni sulle distribuzione spaziale delle molecole all'interno delle cellule e su come lo stato di una cellula viene influenzato da quelle vicine e dall'ambiente circostante. Dobbiamo tornare al vecchio problema dell'"informazione posizionale". Va benissimo dire che certi geni vengono trascritti in certe cellule a causa dell'influenza della trascrizione di certi altri geni, ma la vera questione della generazione della forma è in che modo la cellula "sappia" dove si trova nell'embrione.

Inoltre, a quanto finora risulta, il DNA contenuto nei geni è responsabile soltanto, tramite l’RNA, della codificazione di proteine, se ci limitiamo alla sua azione fisico-chimica; niente a che fare, dunque, con la questione dell’emergere del fenotipo (della forma finale dell’organismo).

Possiamo considerare i geni come la struttura materiale, l’hardware su cui “gira” il software costituito dal campo morfogenetico, o anche, nella misura in cui essi articolano un “messaggio” da “decodicare”, come i “significanti” di cui è costituito tale campo in quanto lògos spermatikòs; ancora separati, tuttavia, dai loro significati. Il messaggio codificato, infatti, richiede, per generare forma (il fenotipo), di venire decodificato da un interprete affidabile che ne comprenda il senso.

- Mi sembra che i biologi assumano che vi sia una catena causale che dalla formazione delle proteine perviene alla genesi del fenotipo.

Certo, ma si tratta appunto di non altro che di un’assunzione, una congettura, ispirata al paradigma riduzionistico. Fermo restando il problema della mancata spiegazione della differenziazione cellulare, questa catena causale, in effetti una vera e propria rete, sarebbe complicatissima. Come già accennato, sarebbe estremamente complicato spiegare come tale rete/catena possa essersi “evoluta” casualmente (data l’estrema improbabilità che si siano fissate tutte le “combinazioni” necessarie allo scopo) e come essa sia anche in grado di auto-correggere gli errori che si dovrebbero inevitabilmente produrre nel passaggio delle informazioni da un livello all’altro della rete/catena.

Come scrive anche Raymond Ruyer, evocando le prospettive degli scienziati afferenti alla cosiddetta “Gnosi di Princeton”:

In apparenza la spiegazione [della formazione dell'organismo] per mezzo di mutazioni casuali, conservate per selezione cieca, sembra avvantaggiarsi [dalle difficoltà intrinseche ad ammettere l'emergere di "mostri promettenti"], ma i fatti dell'embriologia mostrano, con tutta evidenza, temi formatori che dominano il gioco degli strumenti chimici [Ruyer, pp. 124-25].

- E come funzionerebbero questi “temi formatori”, che mi sembrano coincidere con i “tuoi” campi morfogenetici?

Sheldrake adotta un’efficace immagine [p. 159]: i geni funzionano come i componenti di un apparecchio televisivo che consentono all’apparecchio di sintonizzarsi su un determinato canale (una fonte di informazioni, indipendente, relativa alla forma dell’organismo). Ciò spiega, ad esempio, perché una mutazione del genoma determina una distorsione della forma dell’organismo (come la rottura di componenti di un apparecchio televisivo può avere per effetto la distorsione dell’immagine che appare sullo schermo). Tuttavia la forma dell’organismo, in quanto tale, viene da altrove.

- E da dove?

Secondo Sheldrake dal campo morfogenetico, appunto, inteso tuttavia come campo di informazioni immanente (come l’anima, in quanto entelechia, per Aristotele) all’organismo che assume quella determinata forma [Sheldrake, p. 124].

L’ipotesi sottesa è che ciascun organismo “erediti” tale forma dei suoi precedessori per “risonanza morfica” [Sheldrake, p. 124, p. 132 e ss.]. Tale ipotesi serve a Sheldrake per escludere l’esistenza di un “iperuranio” platonico in cui “si troverebbero” tutte le forme (reali o anche solo “geometricamente” possibili, per dirla con René Thom) che i campi morfogenetici, associati ai diversi organismi, realizzerebbero.

Amit Goswami [p. 209 e ss,], invece, suggerisce che i campi morfogenetici, in quanto “non locali” e “inestesi”, coincidano proprio con le forme platoniche (i modelli, cfr. p. 130 e ss.) dei diversi organismi. Sarebbero poi i “corpi vitali” (“anime” in senso più platonico che aristotelico, cfr. p. 71) a “implementarli” nei singoli viventi.

Nella nostra più generale prospettiva si tratta di un falso problema. La stessa “cosa” assume o meno carattere tri- o multidimensionale collocandosi all’interno di uno spazio cartesiano isotropo ovvero è traguardata in prospettiva a seconda del punto di vista e/o del sistema di riferimento che si assume. In ultima analisi si tratta di organizzare e sviluppare informazioni.

Il problema può anche essere risolto distinguendo il “modello eterno” o “idea platonica” di ciascun organismo (l'”attrattore” matematico di René Thom, inteso come causa finale del processo morfogenetico) dal “campo morfogenetico” propriamente detto (l’anima platonica o il lògos spermatikòs stoico) che traduce il modello nello spazio e nel tempo.

Tale soluzione presuppone una messa in discussione della teoria dell’evoluzione per selezione naturale. La selezione darwiniana dell’organismo casualmente più adatto al suo ambiente implica, infatti, in Sheldrake, la persistenza nel tempo, per “risonanza morfica”, del campo morfogenetico associato all’organismo capace casualmente di sopravvivere e riprodursi con successo. Tale ipotesi “darwinistica” evita a Sheldrake di postulare, oltre ai campi morfogenetici propriamente detti, estesi nello spazio e nel tempo, anche i corrispettivi “modelli platonici”.

Ma, se non fosse ragionevole credere che i campi morfogenetici si siano evoluti “a caso”, nel tempo, per selezione naturale, essi dovrebbero essere pensati bensì come le “anime” dei singoli viventi (come fa Sheldrake e come fa anche Goswami in riferimento a ciò che egli denomina “campi vitali”), ma anche, contra Sheldrake, come tali da “implementare”, nell’organizzazione di ciascun individuo di cui “governano” lo sviluppo, un “modello” a priori (una corrispondente “idea platonica”, quelli che Goswami denomina “campi morfogenetici” in senso proprio).

Che si debba invocare, in ultima analisi, un principio di organizzazione “trascendente”, a cui la stessa “anima” o “campo morfogenetico” del singolo, determinato organismo debba in qualche modo riferirsi, lo argomenta anche Proclo, nel passo che abbiamo già richiamato in apertura e che ora possiamo citare più estesamente:

Il corpo non ha la naturale capacità di connettere tra loro gli altri corpi e, neppure se tale apposita potenza appartenesse ai corpi, non sarebbe neppure il pneuma [lo "spirito" vitale, in senso stoico, corrispondente al "campo morfogenetico" di Sheldrake o, se si vuole, al "corpo eterico" della teosofia e dell'antroposofia] che potrebbe garantirci tale natura, in quanto continuamente si disgrega e necessita di ciò che lo delimita dall'esterno. Proclo, Teologia platonica, IV, 19, 12

Anche il movimento dei campi morfogenetici, che accompagna lo sviluppo degli organismi di cui assicurano la morfogenesi, può essere considerato come apparente o effettivo a seconda della prospettiva che si assume:

Gli esseri animati [in quanto corpi visibili] hanno il riflesso apparente [èmphasis] del movimento autoindotto e sono a un secondo livello [cioè - potremmo intendere - all'interno di un sistema di riferimento a più dimensioni opportunamente costruito] in grado di muoversi da sé, mentre l'anima che si trova in essi a livello primario muove se stessa e al contempo è mossa da se stessa, e attraverso la sua propria facoltà garantisce ai corpi le mere apparenze [indàlmata, i campi morfogenetici "tridimensionali"] del vivere così come anche dell'essere mossi da se stessi. [Proclo, Teologia platonica, I, 14, 63, 4-8]

- Ma in questa ipotesi tu e io, in quanto “costruiti” a partire da “genomi” differenti, saremmo governati da “attrattori” (cause finali, modelli eterni, lògoi spermatikòi) altrettanto differenti? Dovremmo postulare un’idea platonica, un principio trascendente per ogni individuo?

Certo, tanto più, quanto più riconosciamo come fondamentalmente “convenzionali” i confini tra una specie vivente e l’altra (“species” è il termine latino che traduce il greco “èidos” che significa anche “idea”).

In definitiva, “tu” sei il frutto di un certo genoma, ossia di una certa sequenza di basi azotate (G – A – T- C), ma, dal momento che in virtù delle leggi fisiche e chimiche note tali basi non sembrano in alcun modo in grado di spiegare lo sviluppo del tuo organismo, tale sequenza deve venire “decodificata” da un campo invisibile in grado di orientare e di coordinare lo sviluppo di ciascuna e di tutte le tue cellule in un certo determinato modo. Ora, tale campo, proprio in quanto “campo“, da un lato può essere immaginato come una “rete” che avvolge il tuo corpo e ne orienta lo sviluppo nello spazio e nel tempo (quello che Goswami chiama “campo vitale”, ma noi possiamo continuare a chiamare, con Sheldrake, “campo morfogenetico”), ma, dall’altro lato, in quanto programma di decodifica del tuo DNA, può essere concepito come alcunché di “scritto” fuori del tempo (un’idea platonica, un attrattore formale nel senso di Thom). Tale “èidos“, intrinsecamente incorporeo, inesteso ed eterno (come un software nello stadio di progettazione) semplicemente, “scatta” e “dà luogo” (letteralmente, nello spazio e nel tempo) a un effettivo “campo morfogenetico” ogniqualvolta si manifesta quella certa sequenza di basi azotate.

D’altra parte, questa stessa distinzione (tra il modello eterno e il campo che si estenderebbe nello spazio e nel tempo) potrebbe svanire se consideriamo che spazio e tempo “esistono” solo nella percezione del vivente. In ultima analisi lo stesso lògos spermatikòs, il programma che detta le regole dello sviluppo della mia forma, in se stesso fuori del tempo, può anche essere rintracciato nello spazio e nel tempo a cui esso stesso, formando il mio corpo, dà luogo o che proietta. Ciò, peraltro, nella mia prospettiva, vale per ogni campo di forze (p.e. il campo gravitazionale o quello elettromagnetico): il quale appare o meno nello spaziotempo a seconda del “sistema di riferimento” che si adotta. In ultima analisi si tratta sempre e solo di informazioni.

- In ogni caso questo vorrebbe dire che Dio o chi per Lui ha “pensato” ab aeterno ogni singolo individuo possibile…

Non c’è difficoltà a immaginare che in Natura siano custodite, in potenza, innumerevoli o magari infinite, decodificazioni morfogenetiche di sequenze di basi azotate. Analogamente il numero 42. 381.144, che ho appena enunciato, è da sempre “possibile” come prodotto di 4563 X 9288. Anche se tale prodotto sarebbe stato giudicato da Immanuel Kant un “giudizio sintetico a priori“, ossia qualcosa di “nuovo”, generato qui e ora dal “lavoro” di moltiplicazione dei suoi fattori, in modo molto più convincente oggi lo si considera ricavabile analiticamente dalla logica che da sempre presiede alle operazioni aritmetiche, in quanto elementi di un sistema assiomatico (quello appunto dell’aritmetica). Ora, sotto questo profilo “platonico” quel numero, così come ogni altro numero, con tutte le sue proprietà, può essere considerato (come lo avrebbe considerato p.e. Bertrand Russell) qualcosa di “eternamente” dato, che si manifesti qui e ora come prodotto di quei determinati fattori oppure no. Perché questo carattere “platonico” non potrebbe essere attribuito anche alle forme delle cose e, in particolare, dei viventi, sia di quelli che vengono generati, sia di quelli che rimangono semplicemente “possibili”?

Se ciò non bastasse, il carattere a priori (eterno) dei modelli dei campi morfogenetici – chiamamoli “attrattori morfogenetici” – può anche essere sostenuto evocando quanto argomenta Proclo nella sua Teologia platonica (in particolare in II, 2, 16, 21 – 18, 8).

Proclo muove dall’ipotesi che “ciò che è causa della generazione degli enti” (corrispondente, in quanto tali “enti” siano “viventi”, al nostro “attrattore morfogenetico”) sia un “corpo” (ossia alcunché di esteso nello spazio e nel tempo). Ma, se fosse tale (come Sheldrake concepisce il “campo morfogenetico”, come “rete” che avvolge il corpo fisico, qualcosa di simile all’anima neoplatonica, al “corpo eterico” di Rudolf Steiner ecc.), sarebbe un intero divisibile in parti, del quale, proprio come del corpo “fisico”, che esso dovrebbe generare e tenere assieme, si dovrebbe di nuovo domandare che cosa lo “generi” e lo tenga “insieme”. Se la “causa della causa” fosse un altro intero dello stesso tipo, si riproporrebbe la medesima questione e così via all’infinito (potremmo scorgere in questa “fuga” di “interi” che ne contengono altri gli “involucri” o koça di cui parla il vedanta indiano). Tuttavia, non potendo procedere all’infinito, occorre postulare – argomenta Proclo – come “principio” o “causa prima” della generazione dei corpi un’unità incorporea (il nostro “attrattore morfogenetico”).

Potrebbe forse, in alternativa, la generazione e la “conservazione” degli enti scaturire dalle loro “parti” (per quanto ci riguarda: dai costituenti cellulari o, magari, molecolari di un corpo vivente)? “Ma in che modo”, si chiede Proclo, “i molti sono in grado di tenere insieme l’uno e le componenti divise ciò che è costituito da esse?” (ivi, II, 2, 18, 2).

In effetti è necessario al contrario che l'uno sia in grado di tenere assieme i molti, ma non che i molti abbiano la facoltà di unificare l'uno. D'altra parte se esiste ciò che viene prima di entrambi [cioè delle parti di un corpo e dell'intero corpo], il quale né è intero, né ha parti, questo [il "nostro" attrattore morfogenetico] sarebbe assolutamente indivisibile, ma essendo indivisibile, è necessario anche che sia privo di estensione: infatti, tutto ciò che è esteso ha parti e al contempo è divisibile. Ma se è privo di estensione, è anche incorporeo: infatti ogni corpo è esteso. In aggiunta, ancora, è necessario che sia eterno. [Proclo, Teologia platonica, II, 2, 18, 2 -10]

- Ma come opera concretamente un campo morfogenetico?

Quale che ne sia la natura, puoi pensare i campi morfogenetici come “strutture di probabilità” [Sheldrake, p. 137] che mediano non tanto energia, quanto informazione [p. 129].

- Per quel che ne so, tuttavia, l’indeterminatezza quantistica sparisce a livello macroscopico per effetto di quella che si chiama decoerenza quantistica. In sostanza, i cammini parzialmente casuali delle particelle subatomiche darebbero luogo ai comportamenti viceversa prevedibili e determinabili dei sistemi macroscopici di cui esse sono parte; per una sorta di neutralizzazione statistica dei loro effetti microscopici.

Questo è, appunto, ciò che “normalmente” accade. Supponi, tuttavia, che vi siano azioni sottili (quelle determinate dal campo morfogenetico, considerato espressamente da Rupert Sheldrake una “struttura di probabilità“, cfr. pp. 137-38) capaci di “orientare” o di “polarizzare” in una certa direzione (o, meglio, in una somma di direzioni opportunamente articolate e finalizzate) le “scelte” compiute in modo apparentemente casuale dai costituenti subatomici dei corpi: tali azioni non violerebbero alcuna “legge di natura”, ma darebbero luogo a un risultato sorprendente, non altrimenti spiegabile: l’emergere del fenotipo.

- Non mi è chiaro come potrebbe funzionare quantisticamente un campo morfogenetico.

Immagina il campo morfogenetico come un fascio di “onde pilota“, come quelle che (secondo De Broglie, Bohm) comunicano istantaneamente (o fuori del tempo) a certi fotoni come dovranno comportarsi (prima) quando incontreranno (dopo) una doppia fenditura. Si registrerebbe, insomma, una forma di retrocausazione o di inversione della freccia del tempo nel rapporto tra causa ed effetto, come avviene appunto in meccanica quantistica in casi come questi. Nel caso delle cellule biologiche il bersaglio dell’onda pilota sarebbe appunto il DNA (o qualcosa in esso) di ciascuna cellula e l’istruzione trasmessa (“silenziando” determinati geni del genoma della determinata cellula a favore di altri) imporrebbe quale tipo di cellula essa dovrà diventare a un certo suo grado di sviluppo, qualora si trovi in quella determinata posizione in relazione (entro uno schema eventualmente “olografico”) con altre cellule, tessuti, organi ecc.

N.B. 1 In questo modello le cause finali si rivelano non altro che cause efficienti considerate all’interno di una peculiare prospettiva per la quale (rispetto a quella di cui facciamo esperienza) risulta invertita la freccia del tempo, come hanno sostenuto, con vari argomenti, Luigi Fantappié e i suoi continuatori, come risulta dall’interpretazione transazionale della meccanica quantistica e dalle implicazioni del cd. effetto Aharonov-Bohm.

Fantappié, in particolare, parlava di sintropia, come Schroedinger di neghentropia (o entropia negativa, cfr. Che cos’è la vita?, p. 122 e ss.), per indicare la grandezza, inversa rispetto all’entropia, che cresce nei processi (come quello morfogenetico), nei quali, contro la fisica classica, si registra un aumento di ordine e organizzazione, piuttosto che il contrario.

N. B. 2 Una spiegazione genetica, che invochi esclusivamente l’azione chimica del DNA, in termini di codificazione di proteine, sembra inadeguata perché non rende conto, tra l’altro, della misteriosa trasformazione di “geni” recessivi in geni dominanti. Come illustra Sheldrake:

La maggioranza delle mutazioni sono recessive. Se questi mutanti sono favoriti dalla selezione naturale, il tipo mutante diventa più comune e alla fine predominante: quelli che in origine erano mutanti diventano il tipo normale, o selvaggio [wild type]. In questo modo geni originariamente recessivi diventano dominanti. Ne consegue che la dominanza non è una proprietà intrinseca dei geni, perché evolve anch'essa. [Sheldrake, p. 173]

La questione posta da Sheldrake, in altre parole, è la seguente. Se in natura certi geni appaiono dominanti (ossia tali da determinare il fenotipo), questa dominanza non può essere soltanto frutto di una mutazione accaduta casualmente in passato (secondo la teoria della selezione naturale), dal momento che le mutazioni genetiche producono per lo più geni recessivi (ossia privi di effetti sul fenotipo). Bisogna che “qualcosa” trasformi il gene recessivo in dominante (affinché il fenotipo che ne risulta possa essere favorito dalla selezione naturale), a parità di tutto il resto (ossia a genoma invariato). Questo “qualcosa”, secondo Sheldrake, non può essere che il “campo morfogenetico” che, a un certo punto, (casualmente?) interpreta diversamente, in modo vantaggioso per la sopravvivenza dell’organismo, lo stesso genoma.

Di nuovo: questa diversa “interpretazione” da parte del campo morfogenetico può essere favorita dalla selezione naturale (dunque avvenire casualmente), quindi “fissarsi” per “risonanza morfica”; oppure, più “platonicamente”, può fissarsi perché “attesa” e, in ultima analisi, determinata da una forma ideale pre-esistente, ancora “vuota” di materia (già concepita nella mente di Dio).

2. Come accennato all’inizio, dobbiamo invocare un campo morfogenetico non solo per spiegare lo sviluppo di un organismo, ma anche la “miracolosa” rigenerazione delle sue parti in caso di mutilazione (cfr. Sheldrake, p. 90 e ss.), come avviene in organismi semplici come vermi o lucertole, ma, entro certi limiti, anche in organismi superiori come i primati o l’uomo.

Infatti, nessuna spiegazione basata esclusivamente su interazioni fisiche o chimiche appare lontanamente in grado di spiegare come sia possibile che, se viene amputata la zampa di una lucertola, questa possa ricrescere assumendo esattamente la forma di quella originaria. Come scrive Sheldrake, “il processo della rigenerazione rivela che, in un certo senso, gli organismi sono costituiti da una totalità che è più della somma delle parti” [ibidem].

Opportunamente Sheldrake, in questo contesto, evoca il comportamento analogo dei campi magnetici: una calamita divisa in parti continua a essere immersa in un campo magnetico simile a quello che circonda la calamita intera. Si potrebbe evocare anche la lastra olografica: ciascun frammento proietta l’ologramma intero. Il campo morfogenetico, sebbene più articolato e complesso di un semplice campo magnetico (in questo più simile a una lastra olografica), sembra condividere con gli altri campi fisici vettoriali proprietà che ne fanno un intero non frammentabile in parti discrete.

3. A questo punto il passo è breve per attribuire a un campo del tutto simile a quello morfogenetico (che Sheldrake denomina “morfico“), l’ereditarietà non solo dei tratti esteriori dei fenotipi, ma anche degli istinti che guidano il comportamento degli organismi.

Secondo l'ipotesi della causalità formativa, i campi non modellano solo la forma degli organismi, ma anche il loro comportamento. I campi comportamentali, come i campi morfogenetici, sono organizzati in gerarchie annidate. Coordinano i movimenti degli animali principalmente attraverso l'imposizione di ordinati modelli ritmici sulle attività probabilistiche del sistema nervoso. [Sheldrake, p. 174]

In ultima analisi i comportamenti in gioco sono guidati da tratti “invisibili” che, tuttavia, favorendo il corretto metabolismo del vivente (grazie ai necessari “atti di consumo”, come p.e. la cattura di un numero sufficiente di prede nel caso dei carnivori), contribuiscono (come lo sviluppo e la rigenerazione cellulare) alla conservazione della forma del vivente medesimo. Sotto questo profilo, a differenza di Sheldrake, possiamo senz’altro considerare questi campi “morfici” comportamentali (che costituiscono anche i modelli a partire da cui si strutturano gli apprendimenti dei diversi organismi), invece che differenti dai campi propriamente morfogenetici, piuttosto come annidati all’interno del complessivo campo morfogenetico che determina la forma di ciascun organismo.

4. Del tutto analogamente quei particolari istinti che favoriscono la riproduzione degli organismi, dunque la replicazione della loro forma (o species, in greco eidos), possono a loro volta essere determinati dal campo morfogenetico, opportunamente “allargato” anche a questo genere di funzione (responsabile dell’orientamento di quella particolare forma di “energia”, a sua volta riducibile a un sotto-campo di informazione che attinge a forme più “tradizionali” di energia – p.e. chimica -, classicamente denominata libido o kundalini od orgone ecc.).

Nel campo morfogenetico possiamo riconoscere, in definitiva, la tradizionale “anima”, la quale distingue il vivente dall’in-animato.

- Ma nella tradizione classica l’anima non è il principio del movimento dei corpi viventi? Che cosa ha a che fare l’anima, ad esempio, con lo sviluppo del corpo?

In realtà l’anima, come insegnano sia Aristotele, sia il suo lontano discepolo Tommaso, agisce “come uno stampo invisibile che dà forma alla pianta o all’animale durante la crescita o lo attira verso la sua forma matura” (come riassume bene Rupert Sheldrake, nel suo Le illusioni della scienza, a p. 6).

L’anima, in generale, è responsabile della produzione della forma del corpo (dunque è letteralmente morfogenetica):

- sia che essa tenda a tale forma (come a causa finale) durante lo sviluppo;

- sia che essa guidi la rigenerazione di un arto;

- sia che essa conservi la forma (adulta), soddisfacendo gli appetiti dell’organismo , attraverso “atti di consumo” (in termini etologici, ossia: nutrizione, respirazione ed escrezione, vale a dire le attività metaboliche) che, nel caso degli animali, implicano quel movimento, di cui l’anima è, appunto, il principio;

- sia, infine, che, in quanto libido, eros o energia sessuale, essa replichi la forma dell’organismo di cui è anima attraverso la riproduzione.

Per approfondire…

Sulla rilevanza dei campi morfogenetici nella ricerca non riduzionistica sul cancro leggi questo saggio breve di Marta Bertolaso.

anima, apprendimento, attrattori, campo morfico, campo morfogenetico, campo scalare, campo vettoriale, causalità formativa, comportamento, evoluzione, forma, Goldwin, Goswami, idea, istinto, ontogenesi, Platone, Princeton, Proclo, rigenerazione, riproduzione, risonanza morfica, Ruyer, Sheldrake, sviluppo, Thom, Waddington