La teoria dell’evoluzione rappresenta una rottura non tanto rispetto al meccanicismo nel suo complesso, che, anzi essa contribuisce, piuttosto, a portare a compimento in campo biologico, quanto rispetto al caposaldo della reversibilità dei processi naturali. Sotto questo profilo essa può essere associata alla scoperta della caratteristica irreversibilità dei processi termodinamici.

La teoria dell’evoluzione rappresenta una rottura non tanto rispetto al meccanicismo nel suo complesso, che, anzi essa contribuisce, piuttosto, a portare a compimento in campo biologico, quanto rispetto al caposaldo della reversibilità dei processi naturali. Sotto questo profilo essa può essere associata alla scoperta della caratteristica irreversibilità dei processi termodinamici.

Dal punto di vista filosofico l’idea che determinati processi naturali abbiano carattere irreversibile (pensiamo ai processi termodinamici) ha una sottile implicazione “teologica”: non è più concepibile un universo eterno, perenne, che rigenera continuamente se stesso, ma si riaffaccia necessariamente l’idea, se non di una creazione, almeno di un’origine del tutto. Il che ripropone il problema della causa prima dell’universo stesso e la sua possibile soluzione reintroducendo “Dio”. Nel caso dell’evoluzione il problema è quello dell’origine della vita.

Curiosamente, però, è proprio la teoria dell’evoluzione, nella sua espressione strettamente darwinistica, a rendere, viceversa, superflua, anche per la spiegazione dei fenomeni della vita (dopo che il meccanicismo classico l’aveva resa superflua per i fenomeni astronomici, fisici e chimici), l’ipotesi dell’esistenza di Dio. Di qui l’ostilità delle chiese nei confronti dell’evoluzionismo darwinistico fin dal suo sorgere.

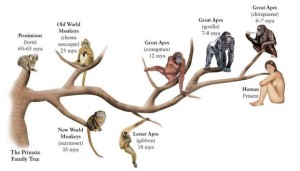

Ciò che contraddistingue, infatti, la vera rivoluzione concettuale del darwinismo è non tanto l’ipotesi (già intuita nel XVIII sec. da Buffon e ripresa all’alba del XIX sec. dal Lamarck) che le specie viventi conoscano un’evoluzione nel tempo e, specialmente, “nascano” l’una dall’altra, quanto la nozione di selezione naturale del più adatto (da intendersi, come chiarirà soprattutto la teoria sintetica dell’evoluzione tra Otto e Novecento: “dell’organismo casualmente più adatto”).

Ciò che contraddistingue, infatti, la vera rivoluzione concettuale del darwinismo è non tanto l’ipotesi (già intuita nel XVIII sec. da Buffon e ripresa all’alba del XIX sec. dal Lamarck) che le specie viventi conoscano un’evoluzione nel tempo e, specialmente, “nascano” l’una dall’altra, quanto la nozione di selezione naturale del più adatto (da intendersi, come chiarirà soprattutto la teoria sintetica dell’evoluzione tra Otto e Novecento: “dell’organismo casualmente più adatto”).

Infatti, prima della scoperta (o escogitazione) di questo possibile meccanismo di selezione (e, quindi, di produzione di forme sempre più complesse e, apparentemente, “intelligenti”), in campo biologico sembrava difficile “liberarsi” della nozione di un divino artefice della natura.

Come spiegare, infatti, altrimenti l’armonioso adattamento delle diverse specie al proprio ambiente e, prima ancora, l’organizzazione funzionale, in ciascun individuo, delle proprie strutture al fine della propria sopravvivenza (tessuti, organi, apparati), tutte apparentemente obbedienti a un preciso e finissimo progetto (struttura teleonomica o funzionalistica del vivente)?

Quale intelligenza sovrumana poteva essere responsabile di tanta analitica perfezione, quando le più “intelligenti” macchine costruite dall’uomo appaiono tuttora tanto goffe e imprecise rispetto al più grossolano essere vivente?

Ogni organismo, infatti, appare una “macchina” raffinatissima, che resta funzionale e organica – come aveva già notato Leibniz – anche a livello microscopico, quasi ad ogni livello di un’ipotetica divisione all’infinito dei propri componenti fino alla cellula e anche oltre (a differenza delle macchine umane, fatte di ingranaggi e cinghie di trasmissione – oggi di circuiti integrati –, che, se spezzate in parti più piccole, sotto un certo livello, perdono ogni qualsivoglia “efficienza”). Tutto ciò, contro la caratteristica negazione delle cause finali operante fin dagli esordi della scienza moderna (principio di oggettività, nei termini di Jacques Monod), sembrava dover preservare, in campo biologico, un ruolo al tradizionale finalismo di origine aristotelica (ancora operante, sia pure a titolo di ipotesi, ad esempio nella Critica del Giudizio di Kant che parlava di un necessario giudizio teleologico – finalistico – che concerneva i fenomeni naturali, e soprattutto nell’idealismo di Schelling e Hegel, nella prima metà dell’Ottocento).

Viceversa, l’introduzione del meccanismo della selezione naturale (dell’organismo casualmente più adatto) sembra rendere “finalmente” superflua ogni ipotesi relativa a un “progetto divino” o, come oggi si dice da parte di alcuni teorici americani, di un “intelligent design”.

Si noti che, sia pure derivato dalla nozione di “eterogenesi dei fini” – ogni specie evolve grazie al fatto che i singoli individui che la compongono perseguono “scopi”, come la propria conservazione, attraverso una competizione reciproca (lotta per la sopravvivenza), che non hanno immediatamente come “scopo” ultimo l’evoluzione stessa della determinata specie –, il meccanismo della selezione naturale del più adatto non può essere ricondotto a tale nozione (di “eterogenesi dei fini”), perché, mentre si può sostenere che gli individui abbiano, almeno “soggettivamente”, il fine di conservarsi, non vi è un’entità sovraordinata (come la specie di appartenenza o la natura in generale) che abbia come “fine” quello della propria evoluzione (come sarebbe se postulassimo Dio “dietro” il fenomeno apparentemente casuale dell’evoluzione), ma questa si svolge in modo del tutto accidentale, come semplice effetto del meccanismo della selezione, e non come scopo.

Ma è possibile che l’evoluzione sia così “casuale” e non obbedisca a qualche segreta “intenzionalità”, “finalità” o, comunque, “legge” (sconosciuta) di natura?

Nel corso dell’ultimo secolo la teoria dell’evoluzione ha suscitato un ampio dibattito non tanto per ciò riguarda il fatto dell’evoluzione in se stessa (che nessuna persona di buon senso contesta più, tali e tanti ne sono i chiari indizi), quanto, appunto, per la sua interpretazione.

biologia, filosofia contemporanea, filosofia moderna, metodologia, storia della filosofia, storia della filosofia moderna, storia della scienza, teologia, zoologia

Andreas Wagner, Bergson, biologia dello sviluppo, biologia evolutiva, caso, Darwin, darwinismo, Dio, disi, disordine, Eldredge, entropia, equilibri punteggiati, estinzione, evo-devo, evoluzione, evoluzionismo, fitness, Fodor, free rider, Goldschmitt, Gould, irreversibilità, Lamarck, lotta per la sopravvivenza, Mayr, Monod, necessità, neodarwinismo, ordine, origine, Osaka, Piattelli Palmarini, reversibilità, selezione, selezione naturale, Sermonti, sintesi moderna, sviluppo, vita, Webster