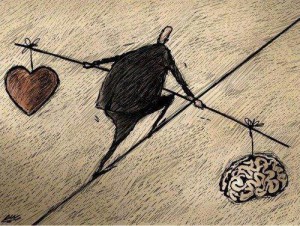

Le diverse possibili interpretazioni (letterale, allegorica ecc.) delle Sacre Scritture dipendono anche dal modo in cui si intende, in generale, il rapporto tra fede e ragione, questione di rilevanza capitale, fino ai giorni nostri, per intendere il rapporto tra religione e filosofia.

Inizialmente, soprattutto nel mondo greco, i “cristiani” erano considerati una specie di setta filosofica p.e. dal poeta satirico Luciano (“quelli della via”, come li chiama il libro degli Atti degli apostoli, 9, 2), non diversa da quella degli epicurei, degli stoici ecc. Come sappiamo, infatti, anche le sette filosofiche, a cominciare da quella pitagorica, erano contraddistinte da una dimensione “pratica” di tipo religioso, da esercizi quotidiani ecc. Cristo, sotto questo profilo, non appariva diverso da Socrate, Epicuro, Zenone, Pitagora: un antico maestro, divinizzato dai discepoli.

Dopo la fissazione del cristianesimo come religione di Stato e le definizioni dogmatiche di Nicea e Costantinopoli (IV sec.) comincia a porsi, soprattutto in Occidente (presso i padri di lingua latina) la questione del rapporto tra la nuova fede e la “ragione”, intesa soprattutto come ragione filosofica.

La questione appare ovviamente tanto più urgente a chi, come i Padri latini, è più sensibile agli tratti di irriducibilità della “rivelazione” a una prospettiva esclusivamente filosofica, come quelli riconducibili al cosiddetto kèrigma.

Sotto questo profilo un modello è rappresentato da Agostino.

Agostino aveva tentato invano di trovare “salvezza” nella filosofia, ma, come gli scettici, aveva sperimentato i limiti della ragione. Tuttavia, a differenza dei neoplatonici, che pure fino a un certo punto segue, pensa che i limiti della ragione possano essere superati non tanto da atti soggettivi di “intelligenza”, quanto dalla fede (in Gesù Cristo e nelle Scritture che ne recano testimonianza).

La fede, tuttavia, non si priva della ragione, ma si nutre di essa, come la ragione della fede (credo ut intelligam, intelligo ut credam). In che modo?

Poiché (per i limiti della ragione) non c’è modo di sapere prima quale tra le diverse ipotesi di “vita buona” sia la migliore, bisogna necessariamente affidarsi alla fede in una di esse. Tuttavia, la fede va via via approfondita razionalmente, mettendo a coerenza i suoi diversi articoli (p.e. adottando il metodo allegorico nel caso che ci si imbatta in contraddizioni apparenti nella rivelazione). La ragione, quindi, purifica e spiritualizza la fede, mentre la fede riesce in ciò in cui la ragione fallisce. Le due “facoltà” si implicano reciprocamente e si compenetrano.

L’armonia tra fede e ragione (che in un certo senso Agostino eredita dai Padri greci) viene rotta nel Medioevo.

Già Tertulliano, prima di Agostino, aveva sostenuto: “Credo quia absurdum” (credo perché è assurdo).

Già Tertulliano, prima di Agostino, aveva sostenuto: “Credo quia absurdum” (credo perché è assurdo).

Tale approccio è ripr eso nel XI sec. da Pier Damiani e dai cosiddetti antidialettici. La loro tesi di fondo è questa: “Che merito si avrebbe a credere se quello che si crede fosse verosimile, plausibile, ovvio?”. Verrebbe cancellato il valore dei miracoli. Chi ha fede è come un innamorato che, letteralmente, “non sente ragioni” e segue quello che gli detta il cuore.

eso nel XI sec. da Pier Damiani e dai cosiddetti antidialettici. La loro tesi di fondo è questa: “Che merito si avrebbe a credere se quello che si crede fosse verosimile, plausibile, ovvio?”. Verrebbe cancellato il valore dei miracoli. Chi ha fede è come un innamorato che, letteralmente, “non sente ragioni” e segue quello che gli detta il cuore.

A tale posizione si contrappongono i dialettici, come Pietro Abelardo (celebre anche per la sua infelice storia d’amore con Eloisa), che, con una certa ironia di tipo socratico, replicano più o meno: “D’accordo, affidiamoci ciecamente all’autorità! Già, ma a quale? Per decidere a quale autorità credere devo comunque esercitare la ragione, riflettere ecc.”.

A tale posizione si contrappongono i dialettici, come Pietro Abelardo (celebre anche per la sua infelice storia d’amore con Eloisa), che, con una certa ironia di tipo socratico, replicano più o meno: “D’accordo, affidiamoci ciecamente all’autorità! Già, ma a quale? Per decidere a quale autorità credere devo comunque esercitare la ragione, riflettere ecc.”.

(San) Tommaso (XIII sec.) costituisce forse il punto più complesso nella storia della questione fede/ragione (e anche la  prospettiva attualmente sostenuta “ufficialmente” dalla Chiesa cattolica, mentre la posizione di Agostino è cara anche ai protestanti e quella dei Padri greci agli ortodossi). Ragione e fede non si possono contraddire, ma la fede “supera” la ragione nel senso che si possono credere cose che la ragione non può dimostrare (ma ammette come possibili). Ad esempio si può dimostrare (per assurdo) che Dio esiste (deve esistere una causa prima non causata da altro, altrimenti si cadrebbe in un regresso all’infinito: questa dimostrazione risale ad Aristotele, come molte dottrine di Tommaso); ma non si può dimostrare che Dio è Uno e Trino e che il Figlio di Dio si sia incarnato. Tuttavia, questo “articolo di fede” non è contro ragione, ma solo sopra la ragione. Una caratteristica dottrina di Tommaso è la seguente: molte delle cose sostenute da Cristo e, in generale, dalla Chiesa sono ragionevoli e potrebbero essere credute come si crede alla dottrina di qualche filosofo; ora, se una persona generalmente autorevole e credibile afferma cose che, viceversa, appaiono piuttosto strane (come diversi “misteri della fede”), anche queste cose possono essere credute non perché siano in se stesse verosimili, ma perché è autorevole e credibile chi le sostiene. L’importante è che non siano cose contraddittorie o completamente assurde. La ragione le può approfondire (come già diceva Agostino) sforzandosi di intenderle e interpretarle in modo coerente (ad esempio valendosi dell’allegoresi).

prospettiva attualmente sostenuta “ufficialmente” dalla Chiesa cattolica, mentre la posizione di Agostino è cara anche ai protestanti e quella dei Padri greci agli ortodossi). Ragione e fede non si possono contraddire, ma la fede “supera” la ragione nel senso che si possono credere cose che la ragione non può dimostrare (ma ammette come possibili). Ad esempio si può dimostrare (per assurdo) che Dio esiste (deve esistere una causa prima non causata da altro, altrimenti si cadrebbe in un regresso all’infinito: questa dimostrazione risale ad Aristotele, come molte dottrine di Tommaso); ma non si può dimostrare che Dio è Uno e Trino e che il Figlio di Dio si sia incarnato. Tuttavia, questo “articolo di fede” non è contro ragione, ma solo sopra la ragione. Una caratteristica dottrina di Tommaso è la seguente: molte delle cose sostenute da Cristo e, in generale, dalla Chiesa sono ragionevoli e potrebbero essere credute come si crede alla dottrina di qualche filosofo; ora, se una persona generalmente autorevole e credibile afferma cose che, viceversa, appaiono piuttosto strane (come diversi “misteri della fede”), anche queste cose possono essere credute non perché siano in se stesse verosimili, ma perché è autorevole e credibile chi le sostiene. L’importante è che non siano cose contraddittorie o completamente assurde. La ragione le può approfondire (come già diceva Agostino) sforzandosi di intenderle e interpretarle in modo coerente (ad esempio valendosi dell’allegoresi).

In ambito islamico Averroè elabora una dottrina per certi aspetti affine a quella di Tommaso e Agostino, in quanto sostiene che fede e ragione non possano contraddirsi. La differenza principale è tuttavia questa: la filosofia, che si serve anche del ragionamento, attinge alla verità tramite l’intelligenza (per illuminazione), come nel caso esemplare di Aristotele, “uomo divino”, mentre la fede si basa sul Corano, che porta alle medesime conclusioni della filosofia solo se interpretato allegoricamente, in quanto sarebbe stato scritto per il popolo incolto. Dunque, nella prospettiva di Averroè, che fu avversata dai musulmani ortodossi, non si dà mai il caso che certi “articoli di fede” possano essere creduti oltre a ciò a cui possa giungere la filosofia (intesa, tuttavia, come detto, come esercizio non solo della ragione, ma della “divina” intelligenza). Bisogna ricordare che per un musulmano la conciliazione tra fede islamica (intesa allegoricamente) e ragione è meno difficile che per un cristiano, poiché il musulmano non crede che Dio si sia fatto uomo e, come tale, sia morto e risorto. Lo stesso vale per un ebreo come Moses Maimon che, pure, interpreta la Bibbia ebraica in chiave allegorica (come faceva già Filone di Alessandria).

In ambito islamico Averroè elabora una dottrina per certi aspetti affine a quella di Tommaso e Agostino, in quanto sostiene che fede e ragione non possano contraddirsi. La differenza principale è tuttavia questa: la filosofia, che si serve anche del ragionamento, attinge alla verità tramite l’intelligenza (per illuminazione), come nel caso esemplare di Aristotele, “uomo divino”, mentre la fede si basa sul Corano, che porta alle medesime conclusioni della filosofia solo se interpretato allegoricamente, in quanto sarebbe stato scritto per il popolo incolto. Dunque, nella prospettiva di Averroè, che fu avversata dai musulmani ortodossi, non si dà mai il caso che certi “articoli di fede” possano essere creduti oltre a ciò a cui possa giungere la filosofia (intesa, tuttavia, come detto, come esercizio non solo della ragione, ma della “divina” intelligenza). Bisogna ricordare che per un musulmano la conciliazione tra fede islamica (intesa allegoricamente) e ragione è meno difficile che per un cristiano, poiché il musulmano non crede che Dio si sia fatto uomo e, come tale, sia morto e risorto. Lo stesso vale per un ebreo come Moses Maimon che, pure, interpreta la Bibbia ebraica in chiave allegorica (come faceva già Filone di Alessandria).

In età rinascimentale posizioni non dissimili assumono i “platonici cristiani” Cusano [nell’immagine], Ficino e Pico. Cusano, in particolare, distingue tra ratio discorsiva (la dià-noia platonica) e intellectus intuitivo (il nous platonico), il solo a cogliere la verità divina. Alla luce di questa dottrina Cusano può considerare le diverse religioni come vie diverse per conseguire la medesima conoscenza (nel De pace fidei, del 1453).

In età rinascimentale posizioni non dissimili assumono i “platonici cristiani” Cusano [nell’immagine], Ficino e Pico. Cusano, in particolare, distingue tra ratio discorsiva (la dià-noia platonica) e intellectus intuitivo (il nous platonico), il solo a cogliere la verità divina. Alla luce di questa dottrina Cusano può considerare le diverse religioni come vie diverse per conseguire la medesima conoscenza (nel De pace fidei, del 1453).

Pietro Pomponazzi arriva a conclusioni simili da “aristotelico” (mettendo in luce soprattutto il ruolo della ragione).

Anche Galileo pensa che l’uomo possa conoscere intensive (intensivamente) singole verità con la medesima chiarezza di Dio (che, però, conosce tutto extensive, estensivamente, come l’uomo non può fare). Questo significa che anche per Galileo un ruolo non marginale esercita, non solo la ragione, ma anche l’intelligenza. Ciò non fa di Galileo meno un credente (che interpreta la Bibbia allegoricamente, per renderla compatibile con la scienza, come leggiamo ad es. nella celebre Lettera a Benedetto Castelli, spec. pp. 54-57).

Anche Galileo pensa che l’uomo possa conoscere intensive (intensivamente) singole verità con la medesima chiarezza di Dio (che, però, conosce tutto extensive, estensivamente, come l’uomo non può fare). Questo significa che anche per Galileo un ruolo non marginale esercita, non solo la ragione, ma anche l’intelligenza. Ciò non fa di Galileo meno un credente (che interpreta la Bibbia allegoricamente, per renderla compatibile con la scienza, come leggiamo ad es. nella celebre Lettera a Benedetto Castelli, spec. pp. 54-57).

Sull’altro “fronte” Lutero enfatizza il ruolo della fede, sulla scia degli agostiniani medioevali (Bonaventura, Ockham). Alcuni tra questi, tuttavia, come Ockham, soprattutto in ambito inglese, non disdegnano il ruolo, oltre che dalla ragione, anche dei sensi.

Sull’altro “fronte” Lutero enfatizza il ruolo della fede, sulla scia degli agostiniani medioevali (Bonaventura, Ockham). Alcuni tra questi, tuttavia, come Ockham, soprattutto in ambito inglese, non disdegnano il ruolo, oltre che dalla ragione, anche dei sensi.

Una prospettiva molto interessante è quella di Erasmo da Rotterdam. Convinto come Lutero che ogni buon cristiano debba leggere la Bibbia, direttamente, senza la mediazione dell’autorità ecclesiastica, egli non condivide la lettura “integralista” della Bibbia (o almeno di alcune sue parti) di Lutero, ma propone un criterio di interpretazione in un certo senso “socratico”: la Bibbia e, specialmente, i Vangeli vanno intesi per ciò che essi ci dicono di corrispondente a ciò di cui facciamo esperienza col “cuore”, con la nostra “intelligenza” e “anima”. Può sembrare un invito a una lettura allegorica soggettiva e arbitraria, ma l’ipotesi è che la verità sia sempre la medesima e possa, dunque, essere suscitata maieuticamente (risuonare) nel lettore avvertito e sensibile.

Una prospettiva molto interessante è quella di Erasmo da Rotterdam. Convinto come Lutero che ogni buon cristiano debba leggere la Bibbia, direttamente, senza la mediazione dell’autorità ecclesiastica, egli non condivide la lettura “integralista” della Bibbia (o almeno di alcune sue parti) di Lutero, ma propone un criterio di interpretazione in un certo senso “socratico”: la Bibbia e, specialmente, i Vangeli vanno intesi per ciò che essi ci dicono di corrispondente a ciò di cui facciamo esperienza col “cuore”, con la nostra “intelligenza” e “anima”. Può sembrare un invito a una lettura allegorica soggettiva e arbitraria, ma l’ipotesi è che la verità sia sempre la medesima e possa, dunque, essere suscitata maieuticamente (risuonare) nel lettore avvertito e sensibile.

Un esempio dei risultati divergenti a cui la lettura di Erasmo perviene rispetto a quella di Lutero riguarda il problema del libero arbitrio: mentre Lutero sostiene la dottrina del “servo arbitrio” (non potremmo agire se non come Dio ci predestina ad agire), Erasmo difende il libero arbitrio.