PROBLEMI DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA

La filosofia contemporanea [cioè dell'Otto e del Novecento] può essere avvicinata a partire da due questioni

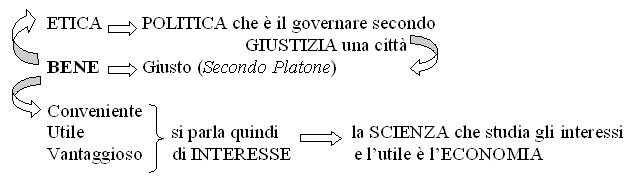

La prima questione viene declinata nella duplice versione del problema etico e di quello politico.

Dalla ricerca della determinazione dei valori si tende, storicamente, a passare alla loro critica, sempre più radicale.

Autori di riferimento: Kant, Hegel, Marx, Schopenhauer, Nietzsche, Freud.

Non bisogna, tuttavia, dimenticare la prospettiva della filosofia antica che, ad esempio nella versione riproposta dalla Chiesa cattolica, insiste sulla [ri]fondazione metafisica dei valori, soprattutto nel campo delle questioni di bio-etica.

La seconda questione viene declinata, nel nostro tempo, soprattutto nei termini del problema epistemologico (ossia in termini di filosofia della scienza).

Dalla ricerca di un criterio di riconoscimento delle affermazioni [vere perché] scientifiche fondato sulla verifica empirica e sul metodo induttivo (prospettiva del positivismo classico, ottocentesco) si tende, storicamente, a passare alla critica sempre più radicale di qualsiasi presupposto metodologico capace di caratterizzare il sapere scientifico.

Autori di riferimento: Comte, Wittgenstein, Carnap, Popper, Kuhn, Feyerabend.

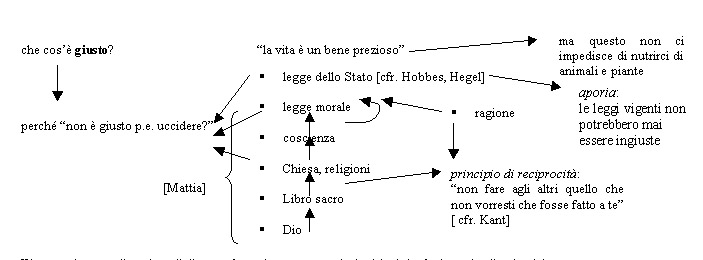

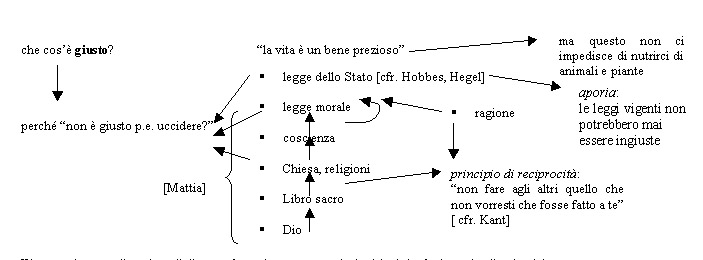

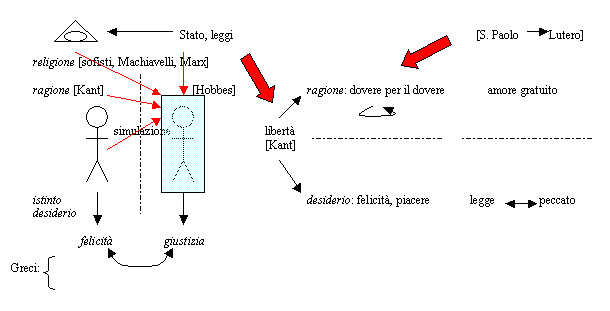

Vi sono diversi modi di giustificare le nostre convinzioni (opinioni) riguardo alla giustizia.

Un problema è quello del rapporto tra giustizia e felicità,

tra ciò che dobbiamo fare e ciò che ci rende felici.

Gli antichi tendono a considerare le due cose "due facce della stessa

medaglia" (per cui l'etica è soprattutto la scienza della

ricerca della vita felice) mentre i moderni, influenzati anche dalla

dottrina cristiana del peccato, tendono a contrapporre dovere e felicità

(per cui la morale è la dottrina dei nostri doveri).

Inoltre, nell'ambito delle cose che dobbiamo fare, possiamo ulteriormente

distinguere, da Machiavelli (XVI sec.) fino a Kant (XVIII sec.), i nostri doveri

giuridici e politici (gli obblighi di legge) e i nostri doveri

morali (che attengono alla dottrina della virtù, ormai - come

detto - separata dalla ricerca della felicità).

Si possono qui richiamare alcuni fondamentali risultati della meditazione etica degli antichi,

Tra le idee più importanti emerse dai testi esaminati nel percorso Socrate e i sofisti va ricordata ora l'idea del bene.

Il buon politico, per esempio, come Socrate ha dimostrato al recalcitrante discepolo Alcibiade, non deve avere di mira l'utile proprio, come insegnavano i sofisti, altrimenti non può dirsi un buon politico, ma solo un buon affarista (aporia). Egli deve fare ciò che è bene per la città.

Ma proprio facendo l'utile della città egli non fa che l'utile di se stesso!

In generale, presso gli antichi (salvo i sofisti!), ciascuno, perseguendo il proprio "vero" bene, non quello apparente, promuove anche il bene comune, ossia fa la cosa giusta e, viceversa, perseguendo il giusto, fa anche il proprio bene (e consegue la felicità).

Presupposto di tale prospettiva classica è che l'uomo è animale politico (Aristotele) e non potrebbe vivere bene (e realizzare la propria natura o essenza) se non in pace e armonia con i propri simili.

Come si può osservare, questa prospettiva è [fatta] propria anche delle religioni del Libro (ebraismo, cristianesimo, islam), dove, tuttavia,

Nella prospettiva filosofica antica, tuttavia, a differenza che in quella p.e. cristiana, per fare il bene è sufficiente conoscere il bene [intellettualismo socratico]

Tra tutte le scienze la più utile è la scienza del bene o saggezza, senza di cui le altre potrebbero perfino essere nocive.

Inoltre se ciascuno di noi va identificato piuttosto con l'anima che con il corpo occorre conoscere il bene dell'anima di ciascuno.

Dunque, insegnava Socrate, bisogna prima di ogni altra cosa conoscere se stessi.

Socrate, tuttavia, dichiarando di sapere di non sapere piuttosto che rischiare di commettere errori come quelli dei sofisti preferiva non pronunciarsi su che cosa sia in ultima analisi il bene dell'anima (problema etico) e su quale sia il bene della città (problema politico).

Platone

ha composto l'opera Repubblica, classico del pensiero politico di ogni

tempo, in cui egli sviluppa le implicazioni politiche dell'etica socratica.

Platone

ha composto l'opera Repubblica, classico del pensiero politico di ogni

tempo, in cui egli sviluppa le implicazioni politiche dell'etica socratica.

Di quest'opera consideriamo la posizione del problema della giustizia.

Nella prospettiva platonica, come si vede, agire secondo giustizia (dunque in modo politicamente corretto) coincide con l'agire secondo virtù, in modo buono (dunque in modo eticamente corretto).

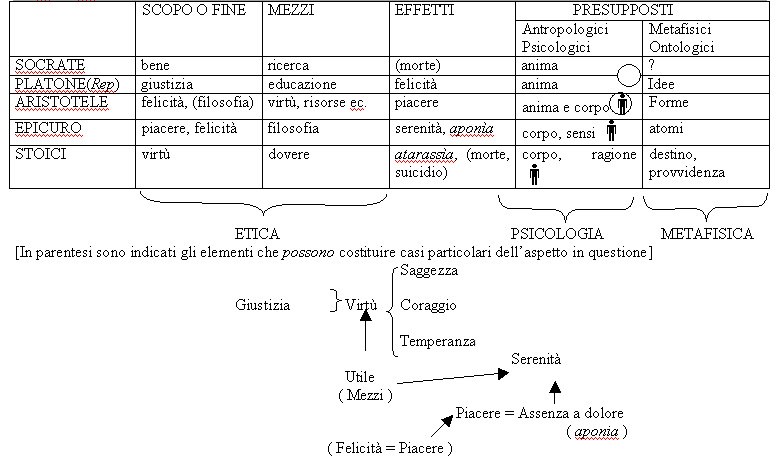

Come abbiamo visto, accanto all'etica socratico-platonica, sostanzialmente ripresa anche da Aristotele, sono coesistite, nel mondo ellenistico, le etiche sviluppate dalle scuole del tempo: epicurei, stoici, scettici.

|

Apparentemente anche la filosofia, come la sofistica, nonostante le buone intenzioni, sfocia in un relativismo, perché genera una pluralità di soluzioni possibili ai problemi che solleva, per esempio al problema etico. Questo sarebbe vero se le conclusioni a cui i filosofi pervengono fossero opinioni rigide, ossia credenze tenute per vere a scopo pratico (dogmi). In effetti all'interno delle singole scuole di filosofia le dottrine dei maestri fondatori sono assunte come dogmi (dogmata). Tuttavia i veri filosofi, a differenza dei sofisti, formulano ipotesi sul bene (scopi e fini), le argomentano e sono disposti a farsi contraddire nel caso in cui qualcuno formuli un'ipotesi più forte della loro, perché svolgono la loro ricerca del bene (o della realtà) inteso come universale e oggettivo, non individuale e soggettivo. Essi cercano, quindi, di migliorare le loro ipotesi basandosi sulle nuove conoscenze acquisite. Questo stile, che ha dato luogo a quello della moderna ricerca scientifica, presuppone quindi non solo la veritàà, ma anche la nostra ignoranza. Di qui il carattere ipotetico della soluzioni che vengono di volte in volta proposte, anche se bisogna riconoscere che non in tutte le tradizioni filosofiche si raggiunse eguale consapevolezza di questo carattere ipotetico. Gli stoici, in particolare, furono accusati dagli scettici di dogmatismo. |

Se osserviamo la tabella, notiamo che i saggi, indipendentemente dalla scuola di appartenenza, sono fra loro tutti apparentemente uguali dal punto di vista del loro comportamento (sono virtuosi, sereni, giusti, educati ecc.).

Interrogati, si dichiarerebbero saggi, tuttavia, per motivi, scopi e fini diversi, a seconda della scuola di appartenenza.

Seguire una particolare dottrina filosofica piuttosto che l'altra significa quindi soprattutto argomentare in un modo piuttosto che l'altro la propria dedizione alla medesima forma di saggezza. Quelli che cambiano sono essenzialmente i presupposti.

LA CRISI DEL PARADIGMA RELIGIOSO: L'INDIVIDUALISMO MODERNO

Abbiamo visto che, in generale, presso gli antichi (salvo i sofisti!), ciascuno, perseguendo il proprio "vero" bene, non quello apparente, promuove anche il bene comune, ossia fa la cosa giusta e, viceversa, perseguendo il giusto, fa anche il proprio bene (e consegue la felicità).

Presupposto di tale prospettiva classica è che l'uomo è animale politico (Aristotele) e non potrebbe vivere bene (e realizzare la propria natura o essenza) se non in pace e armonia con i propri simili.

Questa prospettiva è [fatta] propria anche delle religioni del Libro (ebraismo, cristianesimo, islam), dove, tuttavia,

La modernità, in campo etico e politico, si annuncia con la crisi del paradigma religioso (conseguente alla riforma protestante e alle guerre di religione)..

La dottrina protestante del libero esame introduce un elemento di soggettività (non voluta) nella determinazione del bene e del male morali.

Tra Cinque e Seicento, in Italia Machiavelli, in Francia i politiques (Bodin), in Inghilterra Hobbes propongono come criterio di discriminazione del giusto e dell'ingiusto la ragion di Stato, ma a partire da un'antropologia fondamentalmente individualistica, quasi sconosciuta all'antichità e al medioevo (ma annunciata dai sofisti): dottrina del contratto sociale.

Il testo di Hobbes presenta una curiosa apparente contraddizione.

Da un lato Hobbes dice che "laddove non esiste un potere comune, non esiste

legge; dove non vi è legge non vi è ingiustizia" e

"le nozioni di giustizia e ingiustizia, diritto e torto non hanno luogo".

Dall'altro lato, però, quando deve argomentare la necessità di

un potere che contenga l'aggressività reciproca degli uomini asserisce

che questi, a differenza degli altri animali, sanno distinguere tra danno

e torto (e, quindi, se non frenati da un potere superiore, tenderebbero

a vendicarsi, moltiplicando la violenza reciproca).

Si direbbe, quindi, che, per Hobbes, gli uomini sappiano ben distinguere torti

e ragioni prima di entrare in uno Stato, dato che questa loro capacità

(con il rischio, conseguente, di vendette a catena) è invocata per giustificare

la necessità del patto sociale... e, tuttavia, sempre secondo Hobbes,

solo dopo che esiste uno Stato, fondato su tale patto, a rigore si dovrebbe

poter parlare di diritto e torto.

È chiaro che qui Hobbes, implicitamente, distingue tra un senso di giustizia

soggettivo e, in ultima analisi, piuttosto arbitrario, da cui può scaturire

la vendetta individuale, e la giustizia oggettiva, amministrata dallo Stato.

Ci si potrebbe chiedere, però, da dove nasce nell'uomo l'ira per

l'ingiustizia subita (ben diversa dalla sofferenza per un danno patito

dalla natura) se l'uomo non fosse, come diceva Aristotele, in qualche modo "inconsciamente"

socievole e non percepisse "per natura" il bene e il male.

Un altro problema è legato all'antropologia (concezione dell'uomo)

hobbesiana, apparentemente più convincente di quella aristotelica.

Secondo Hobbes gli "uomini possono rappresentare agli altri ciò

che è bene nelle sembianze di male e il male nelle sembianze di bene"

(proprio come insegnavano a fare mediante la retorica gli antichi sofisti

e Machiavelli insegna al suo principe mediante l'arte della simulazione

e della dissimulazione).

Questo, però, presuppone una scissione tra un uomo reale, egoista,

tutto teso a perseguire il proprio interesse, e un uomo apparente, che

recita la parte dell'altruista, di chi persegue il bene comune.

Implicitamente, quindi, Hobbes ammette che pubblicamente ci si debba

comportare bene, come se, per così dire, fosse vera l'antropologia

aristotelica (e socratico-platonica).

Abbiamo, quindi, in nuce, quello che sarà il criterio dell'etica

kantiana: il criterio della pubblicità, secondo cui possiamo

riconoscere un'azione immorale dal fatto che, rivelata agli altri, si rivelerebbe

controproducente (per esempio rubare, mentire, complottare ecc.).

|

Qualcuno ha osservato, però, acutamente, che questo criterio kantiano,

a sua volta, può essere messo in discussione. |

Ma il problema più grave di tutti, in Hobbes, è il seguente.

Siamo sicuri che un sovrano dotato di pieni poteri sia sufficiente a impedire

che ciascun suddito persegua i propri interessi a danno degli altri?

Qualcuno potrebbe obiettare che il sovrano stesso potrebbe perseguire i suoi

propri interessi, trascurando, magari, di amministrare la giustizia o, perfino,

violandola e facendo violenza ai propri sudditi (come il tipico tiranno greco).

Sebbene ciò non sia impossibile, nella prospettiva di Hobbes ciò

non sarebbe tuttavia ragionevole perché il sovrano stesso, una volta

soddisfatti i propri appetiti, ha interesse a governare un popolo di individui

forti, ricchi e, per quel che è possibile, felici, pronti a difenderlo

in caso di guerra.

Il vero limite del potere sovrano sta nel fatto che esso può punire soltanto

le trasgressioni compiute pubblicamente o, comunque, scoperte.

Può una società sopravvivere se, non appena "calano le tenebre",

tutti e ciascuno si dedicano febbrilmente a perseguire soltanto i propri interessi,

violando le leggi una volta che abbiano calcolato di non essere smascherati?

Qui soccorre la teoria di Hobbes un'antica intuizione dei sofisti, ripresa

ancora una volta da Machiavelli.

Quello che sfugge agli occhi del sovrano e dei suoi "sbirri" (i custodi

platonici, la polizia moderna) non sfugge agli occhi degli "dèi"

(per i Greci) o di Dio (per i moderni).

Gli dèi, secondo il sofista Crizia, ad esempio, sono un'invenzione dei

tiranni per soggiogare i sudditi anche quando questi potrebbero sfuggire al

loro controllo.

Questa teoria, che in Machiavelli corrisponde alla dottrina della religione

come instrumentum regni (strumento del dominio), è stata sviluppata

nel XIX secolo da Marx, che ha interpretato la religione come ideologia e

"oppio del popolo".

Tuttavia, ancora una volta, questo "soccorso" appare piuttosto debole.

Un uomo intelligente, che si rendesse conto che gli dèi (o Dio) sono

soltanto un'invenzione umana, dovrebbe ragionevolmente ritornare a fare i propri

interessi più egoistici una volta che fosse certo di non essere scoperto

(una figura amorale del genere è stata tracciata dal filosofo

Nietzsche alla fine del XIX secolo).

LA DOTTRINA KANTIANA DEL FORO INTERNO

|

Al professor Giacometti, quando era bambino, era stato detto che se fosse

andato sempre a messa la domenica e se si fosse sempre pentito dei propri

peccati in confessione, quando fosse morto, sarebbe andato in Paradiso. |

Se dal punto di vista cattolico agire bene allo scopo di salvarsi ci rende meno

perfetti che agire bene per il solo amore di Dio (dunque, si potrebbe supporre,

ci fa commettere un peccato "veniale", degno del Purgatorio, ma non

dell'Inferno), dal punto di vista di Lutero qualunque nostro atto, se non è

ispirato dalla fede e dalla grazia (dunque dall'amore di Dio), è peccaminoso,

proprio perché, in ultima analisi, dettato dall'egoismo: esso non ci

permette di salvarci, proprio perché, paradossalmente, salvarci è

proprio quello che (egoisticamente) vorremmo.

Kant (fine del XVIII sec.) proviene da una cultura protestante e prende

molto sul serio il paradosso luterano nella sua formulazione originaria, che

risale a S. Paolo: non solo la legge esiste perché esiste il peccato

(se non inclinassimo verso il male non sarebbe necessario stabilire una

legge e prescrivere una punizione), ma anche il peccato esiste perché

esiste la legge (nel senso che chi si limita ad osservare la legge, credendo

così di non peccare, continua a peccare, perché solo l'amore salva,

e non la nuda legge).

Preso alla lettera il comandamento cristiano "Ama il prossimo tuo come

te stesso" è un'ingiunzione paradossale.

Almeno i 10 comandamenti dell'Antico Testamento erano prescrizioni legali

che si dovevano semplicemente osservare (esteriormente) per essere graditi

a Dio.

Ma come si fa ad "amare" a comando?

Nell'interpretazione luterana questo comandamento, come la stessa legge di Mosé

(i 10 comandamenti), è semplicemente il criterio per sapere chi si salva,

più che un comando da eseguire: chi, di fatto, ama il prossimo

è salvo perché è animato dalla grazia; ma sforzarsi di

amare per obbedire al comandamento è già tradirlo.

|

Qualcuno ha obiettato che anche i santi, in fondo, agiscono per amore

di se stessi, dal momento che aiutare il prossimo li rende felici e prossimi

alla salvezza; d'altra parte, amare se stessi non è escluso dal

comandamento di Gesù, che prescrive appunto di amare gli altri

come se stessi (non più di se stessi). |

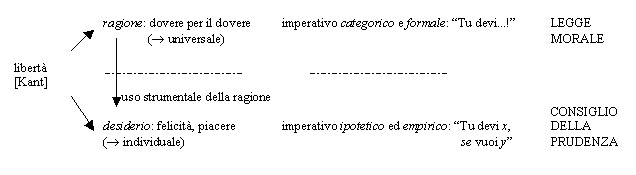

Se trasferiamo quest'ordine di ragionamenti dall'etica religiosa all'etica

laica troviamo il criterio che ha ispirato la ricerca kantiana della legge

morale razionale, la legge, cioè, che tutti gli uomini, in quanto

tali, indipendentemente dalla cultura e della religione di appartenenza, dovrebbero

sentire come propria.

Quale legge, ci si deve chiedere, deve ispirare la mia azione perché

questa possa essere morale e non dettata da propositi egoistici?

Evidentemente si tratta di fare il proprio dovere per amore del dovere stesso

e non per altri scopi (i cosiddetti "secondi fini": il plauso

degli altri, i vantaggi economici che ne potrebbero derivare ecc.).

Kant, in realtà, muove da un'antropologia pessimistica non dissimile

da quella di Hobbes e di ascendenza protestante (altrimenti farebbe coincidere,

come i Greci, la ricerca della felicità con l'osservanza del dovere).

L'uomo tende spontaneamente a soddisfare i propri interessi egoistici.

Tuttavia, come si è visto, se tutto si limitasse a questo non ci sarebbe

"polizia" sufficientemente organizzata che potesse impedire che, segretamente,

gli uomini non minassero le elementari regole delle convivenza sociale (a meno

di non immaginare una società controllata da un Grande Fratello orwelliano).

Come abbiamo visto, dai sofisti a Machiavelli, molti autori hanno introdotto

la religione come forza che, agendo sulla coscienza dei singoli, li induce

a rispettare le regole anche in assenza di controlli.

Secondo Kant, che è un campione dell'illuminismo, l'uomo che non

si fa spaventare dalla minaccia delle punizione divina, forse proprio perché

più intelligente degli altri, trova in se stesso, nella propria ragione,

una motivazione sufficiente ad agire secondo giustizia anche in assenza di sanzioni

esterne.

La ragione, cioè, secondo Kant, è in grado sia di stabilire

una legge morale di valore universale, dunque ancora più "valida"

delle leggi positive dello Stato di appartenenza, sia di avere la forza per

imporla al pur riluttante (perché egoista) individuo umano.

Cionondimento il rispetto della legge morale dettata dalla ragione non rende

felici (come avrebbero pensato i Greci), ma semplicemente degni della

felicità.

Se l'uomo è essenzialmente egoista, secondo la prospettiva

moderna inaugurata da Hobbes, su quali basi razionali è possibile fondare

la legge morale?

La ricerca delle felicità, suggerita dai sensi, è

irrimediabilmente affare individuale. L'obbedienza alle leggi, per paura della

sanzione, è ancora dipendente dall'egoismo (mera legalità dell'azione).

Resta la ragione, comune a tutti gli uomini, come facoltà capace

sia di fissare una legge morale universale, sia di darci la forza, se liberamente

lo vogliamo, di osservarla.

| Per contestualizzare il percorso svolto si può leggere, sul manuale Abbagnano - Fornero, Autori di Fare filosofia, Torino, Paravia 2001, vol. II[citato per cap. § e capoverso], il cap. XIII (Kant), § 10 (La Critica della ragione pratica). |